2025-09-29 3657 0

特长隧道施工对生态环境脆弱区的力学影响:耦合系统动力学和LSTM-变压器模型

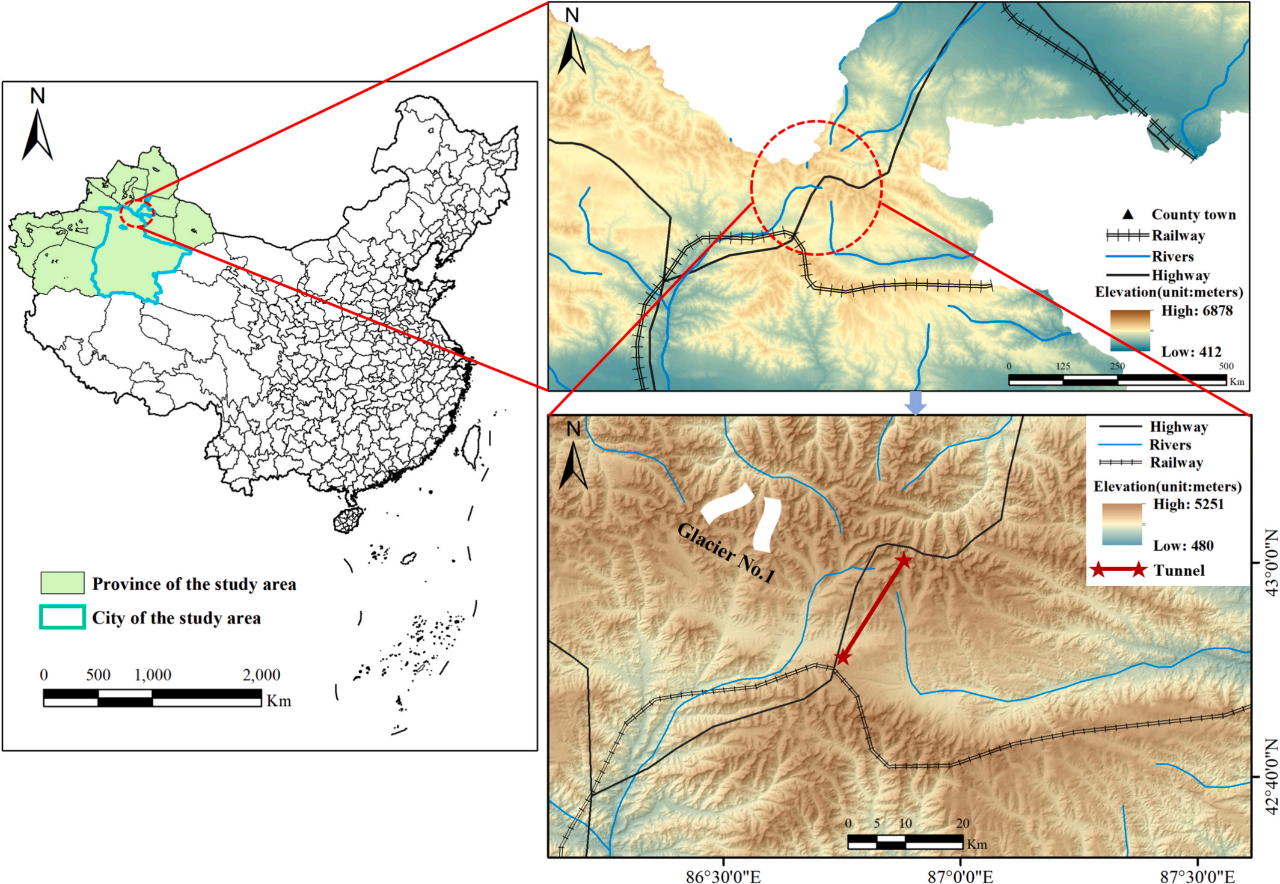

Mechanistic impacts of extra-long tunnel construction on eco-environmentally vulnerable zones: Coupled system dynamics and LSTM-Transformer modelling

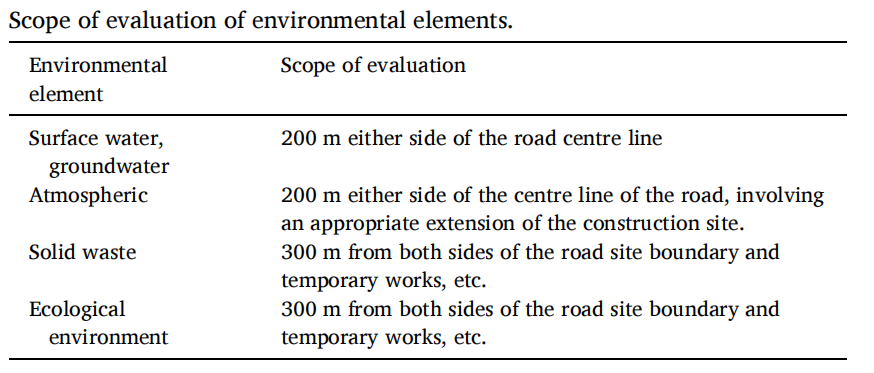

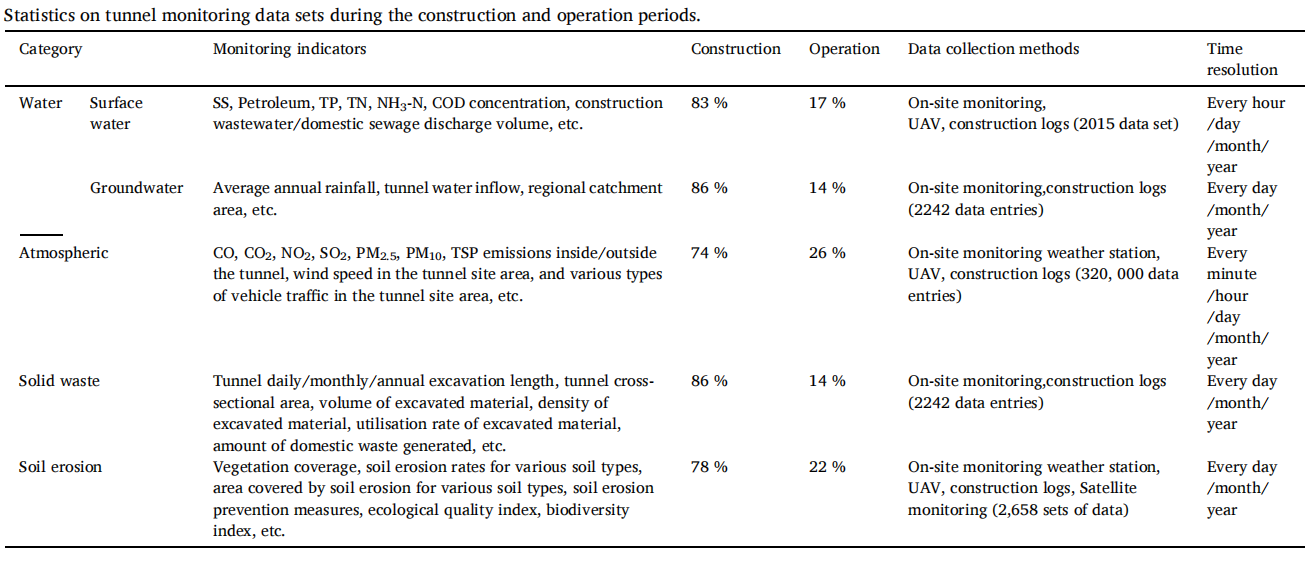

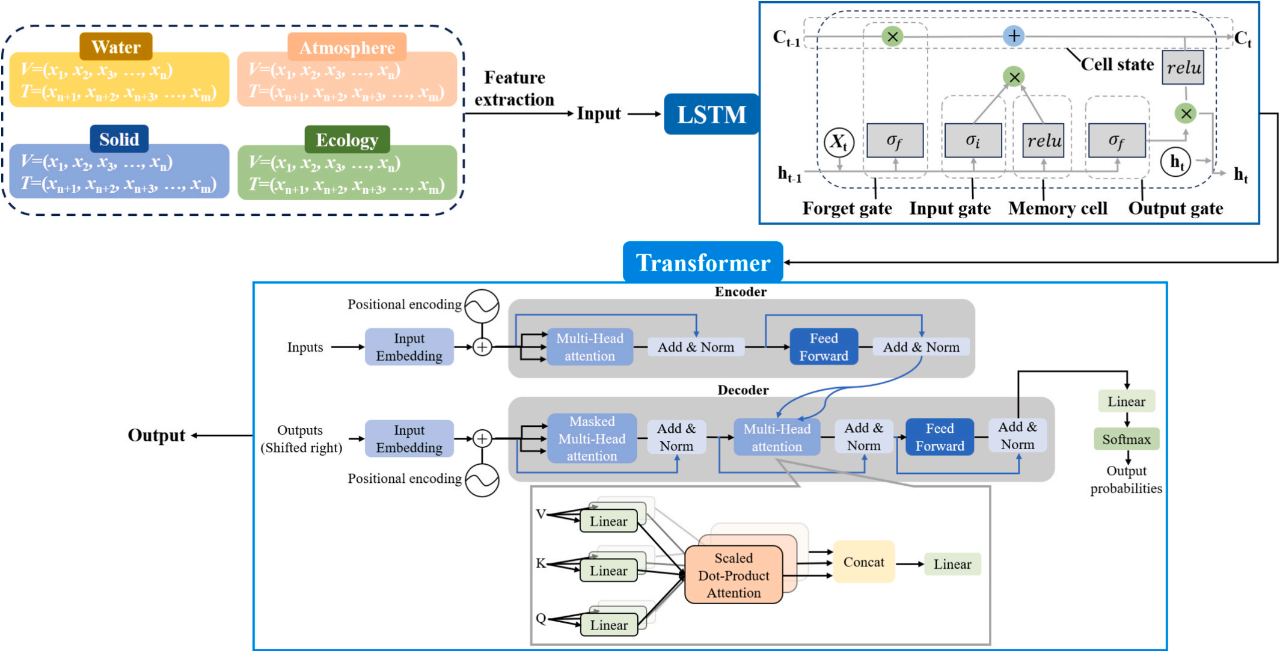

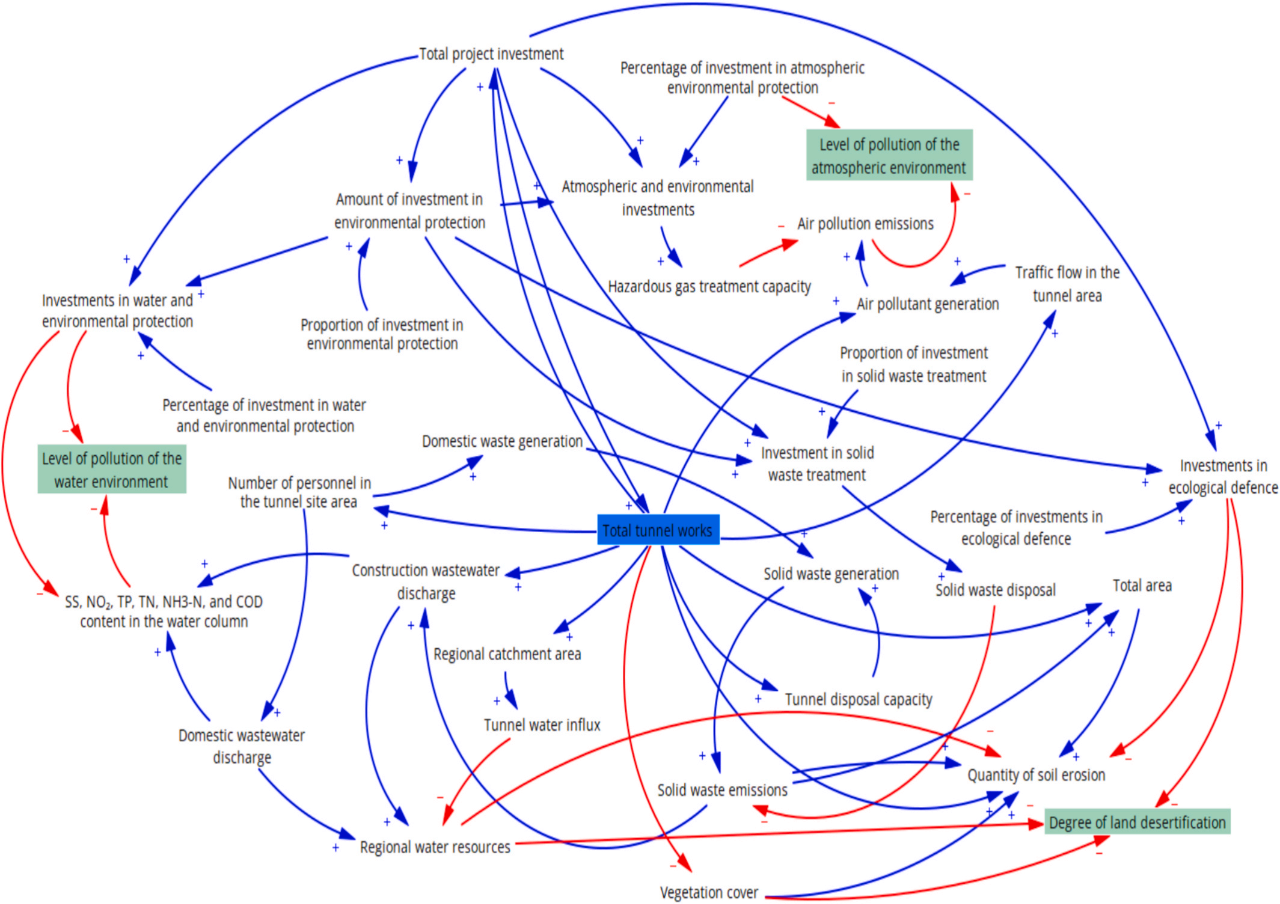

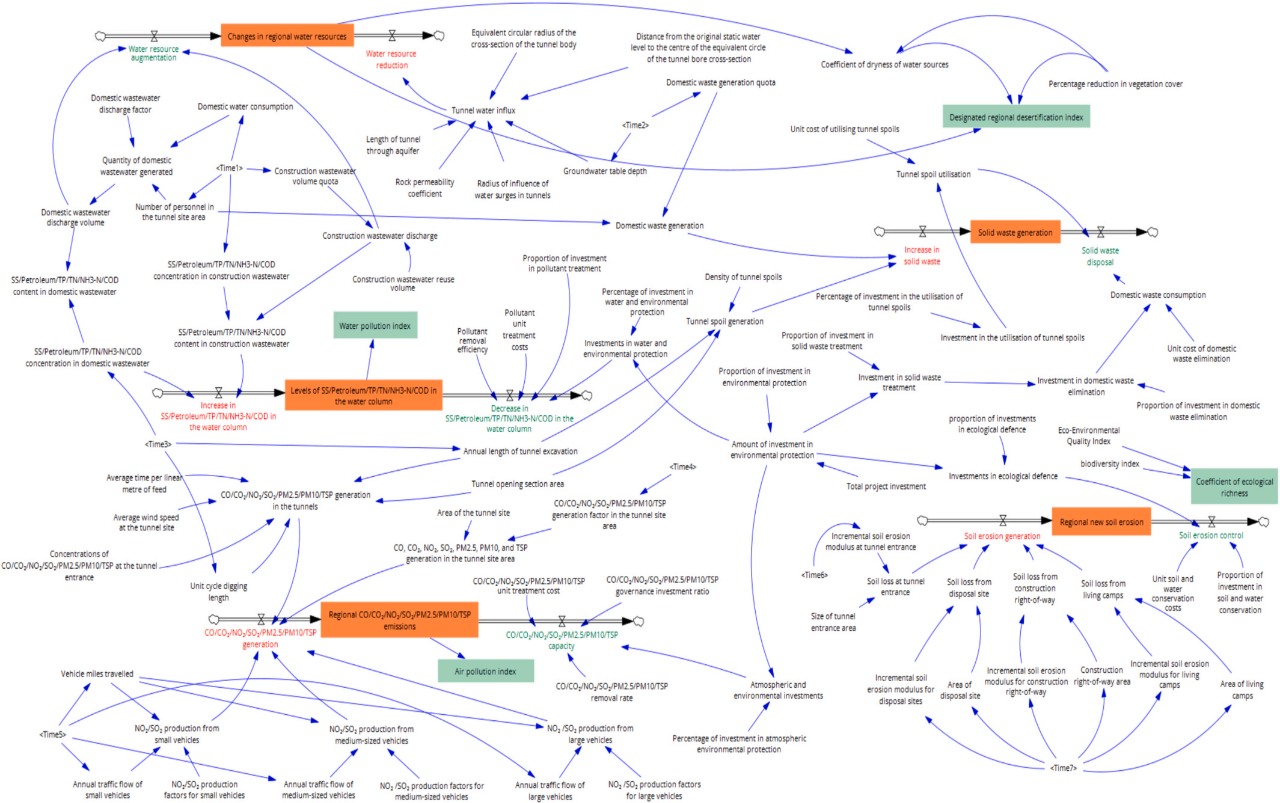

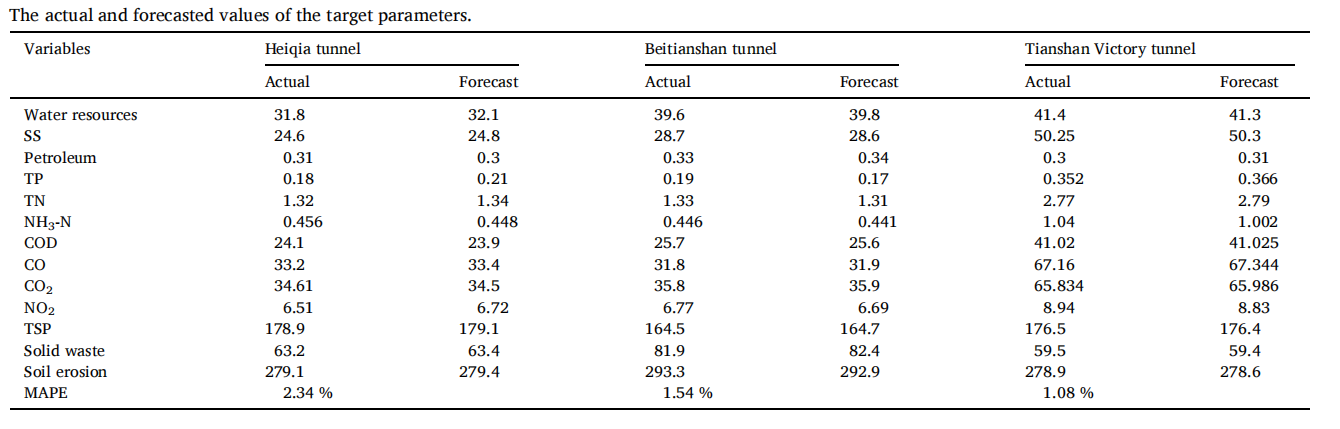

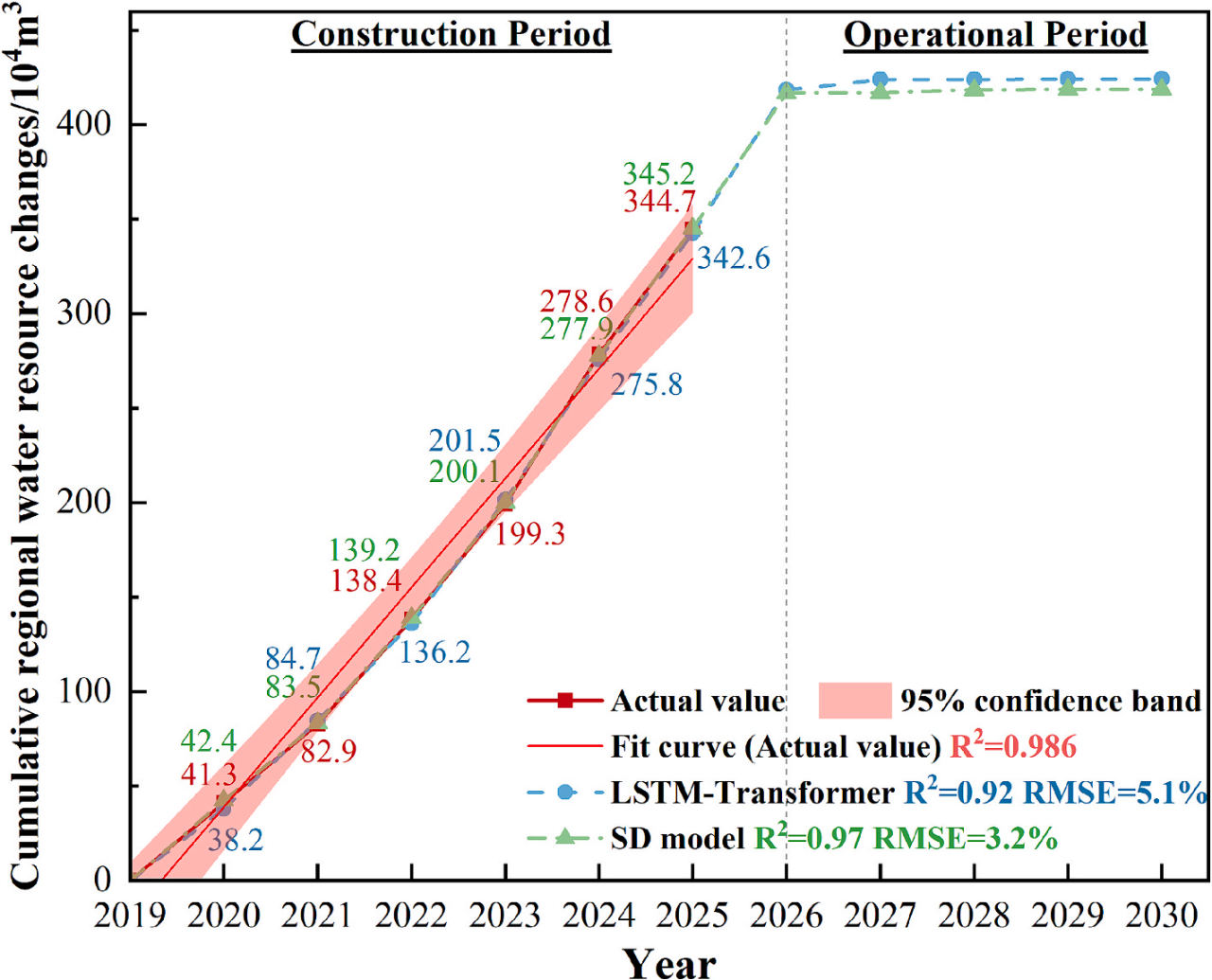

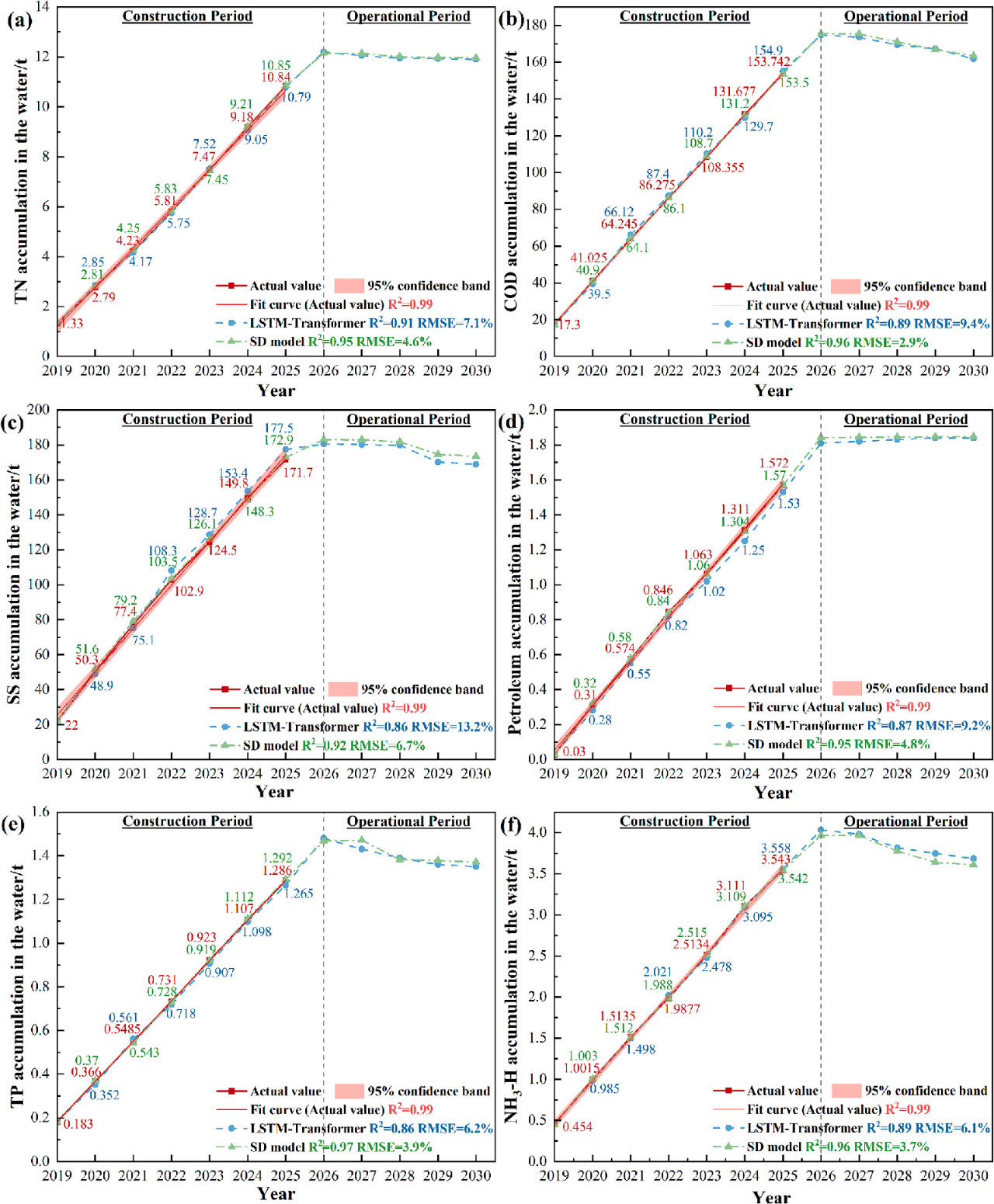

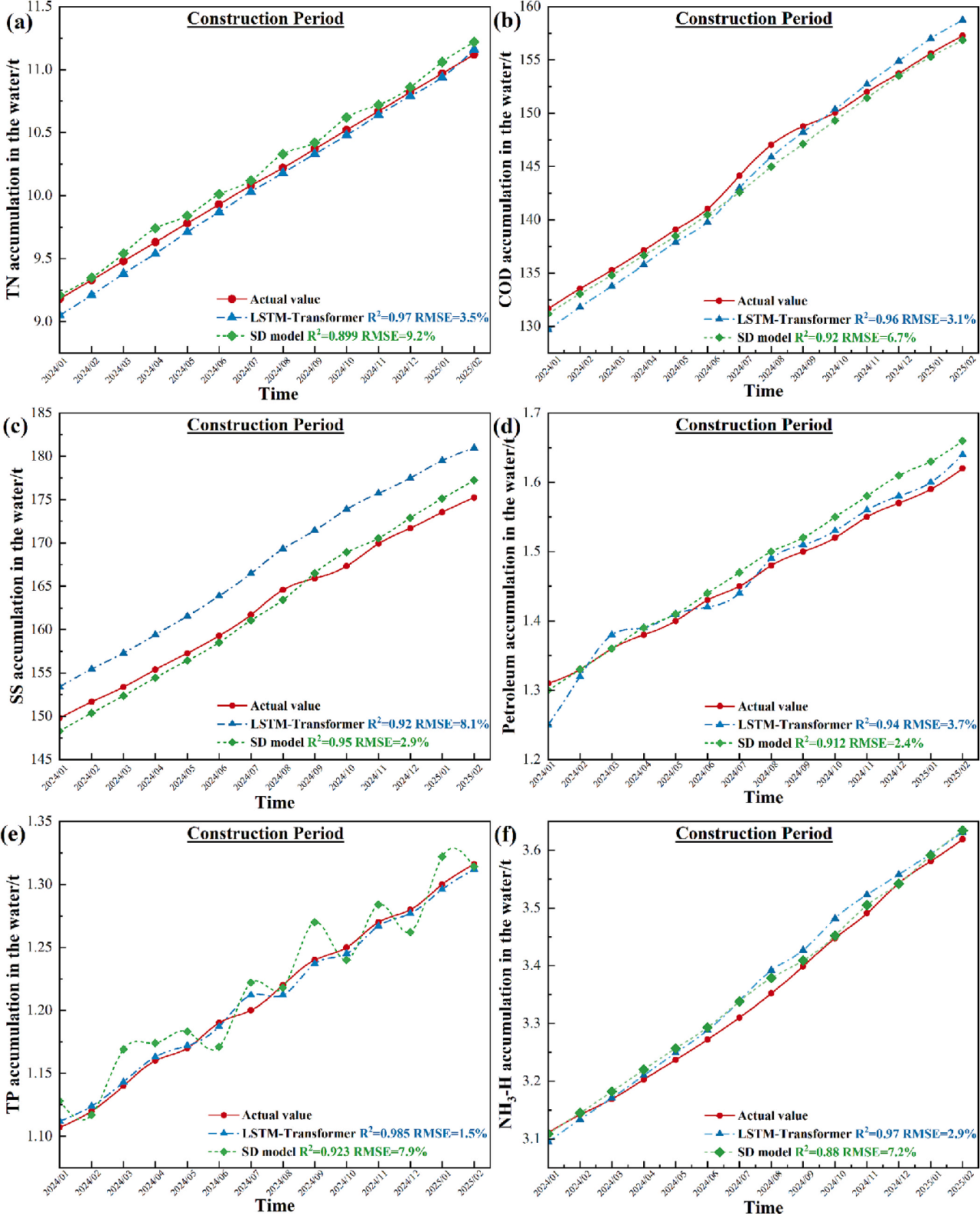

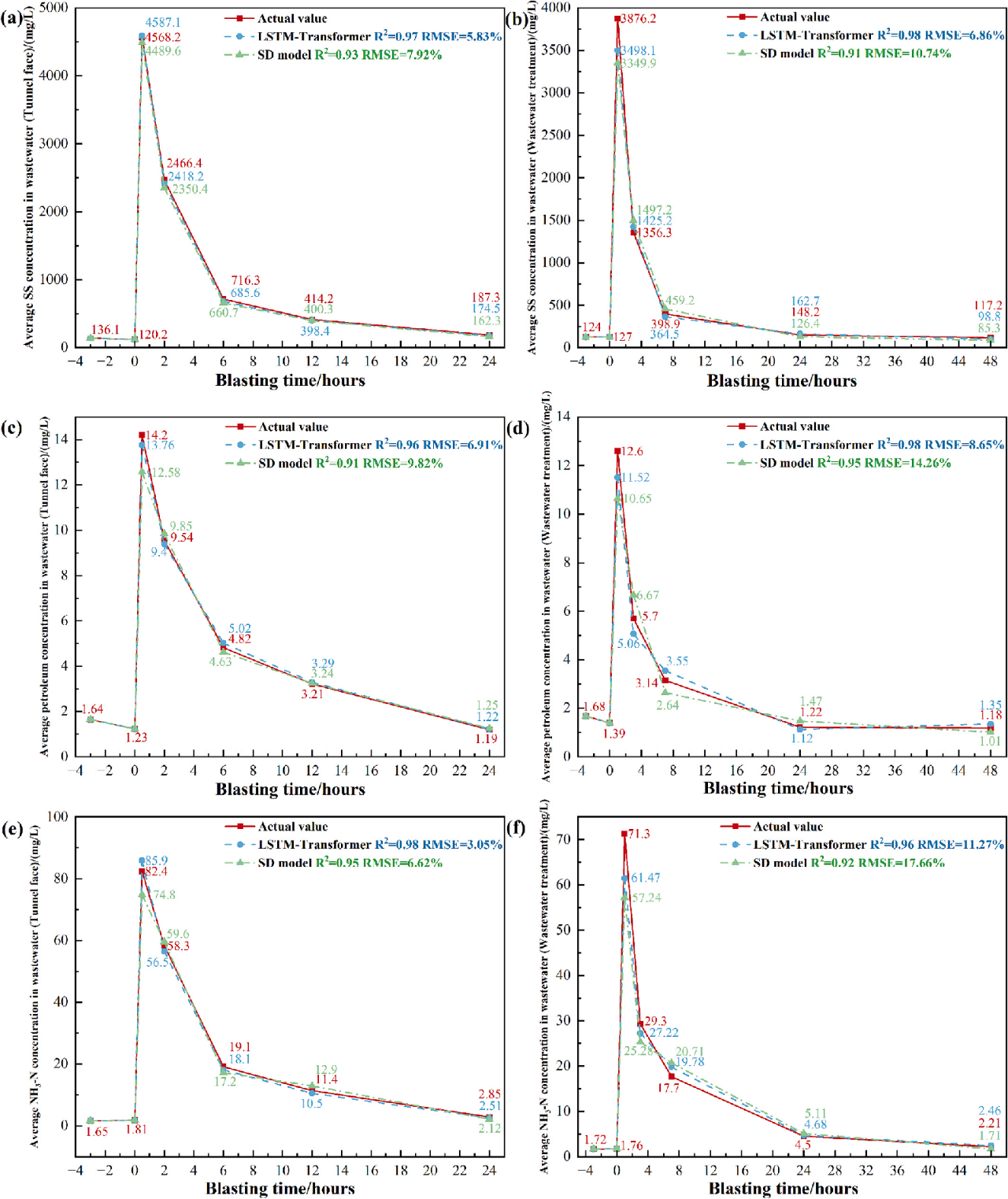

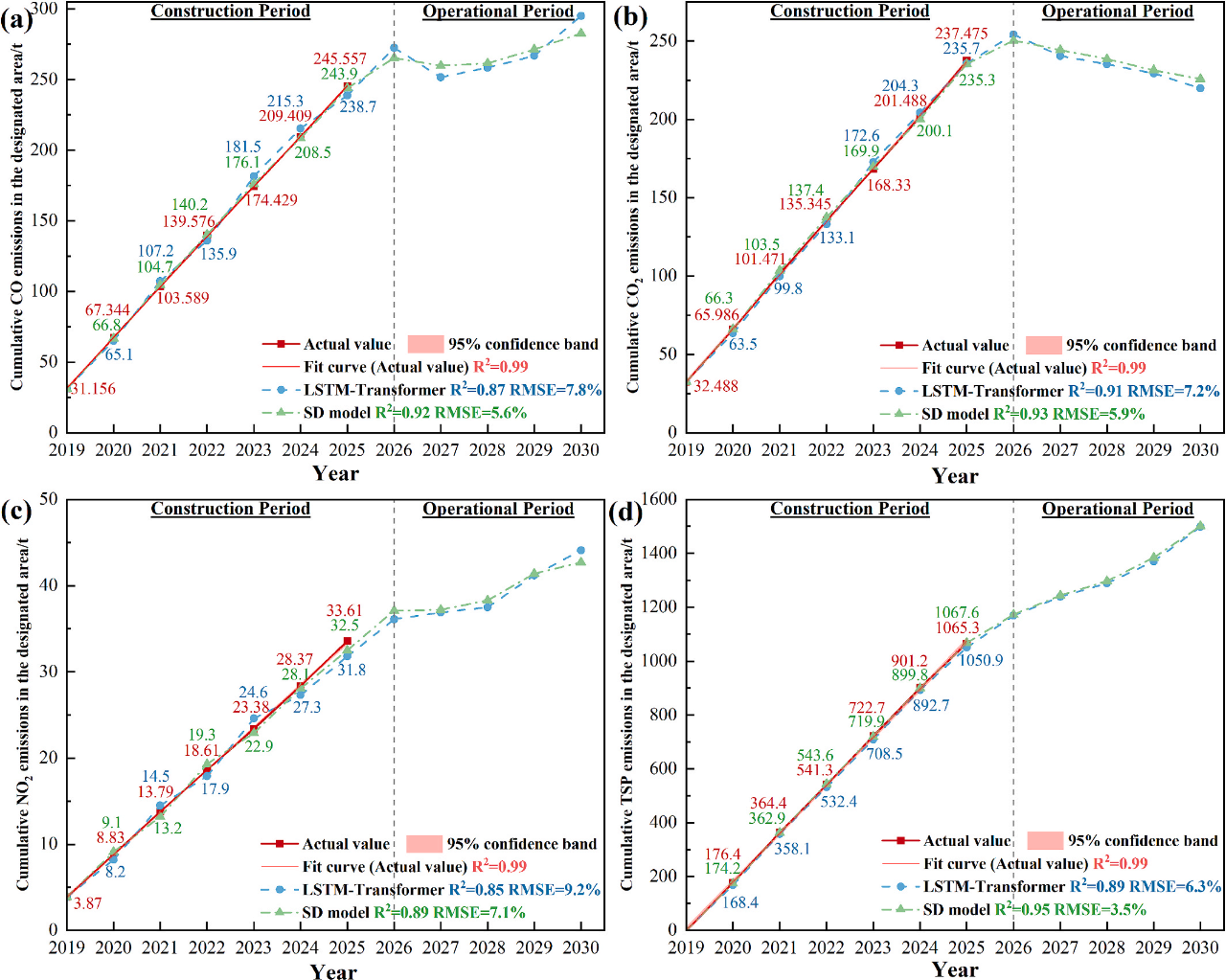

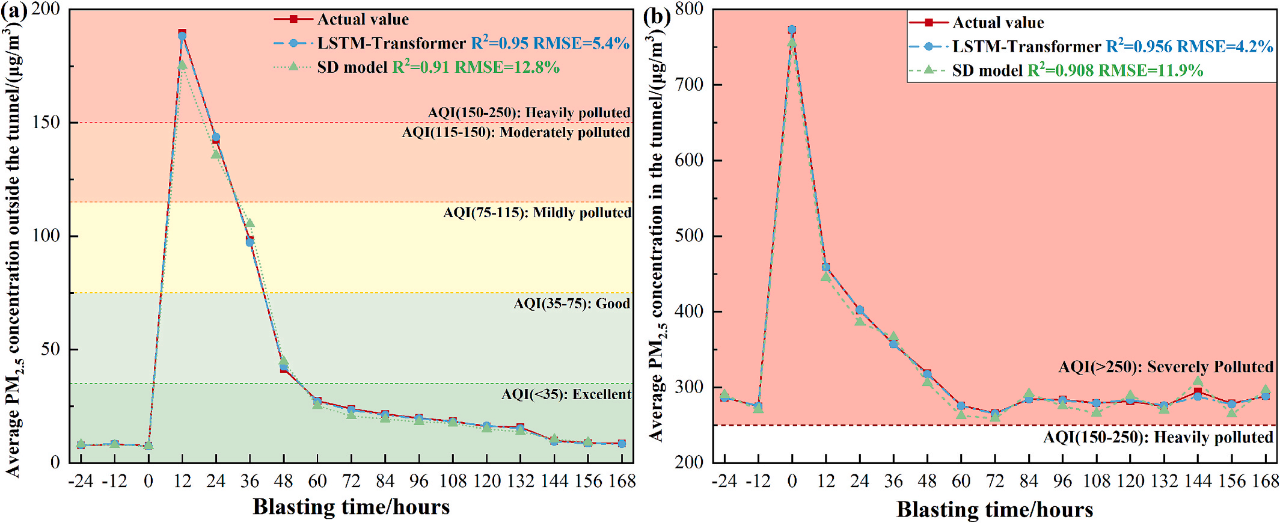

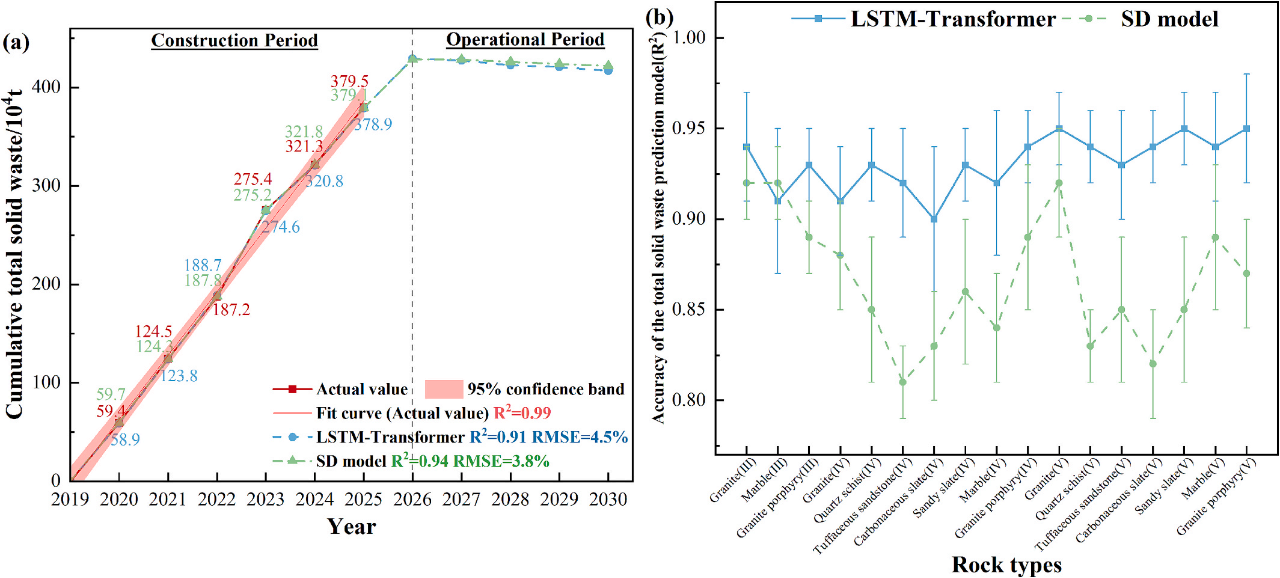

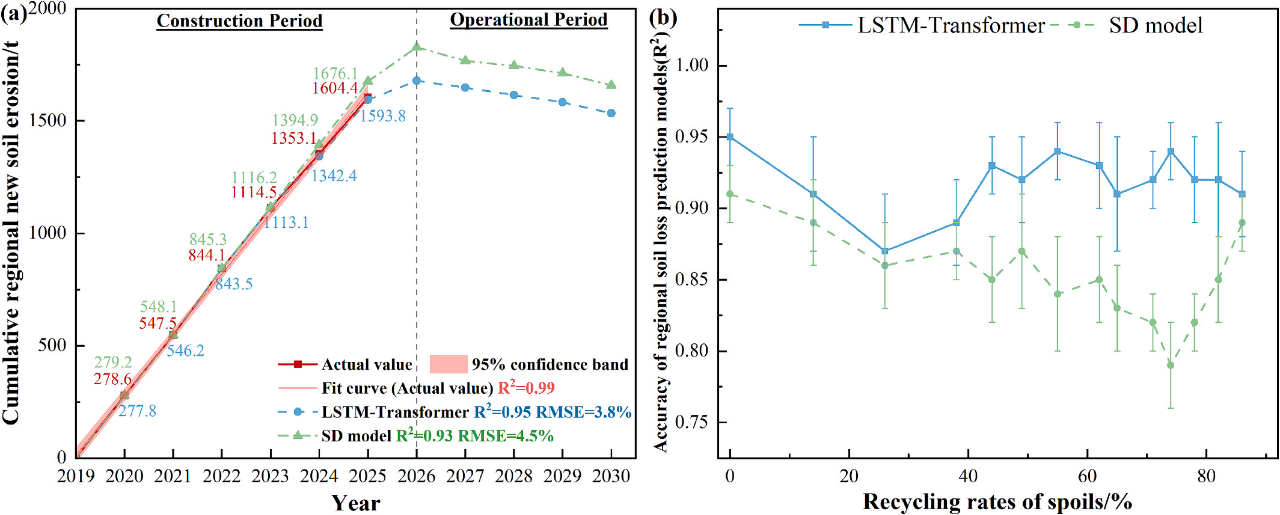

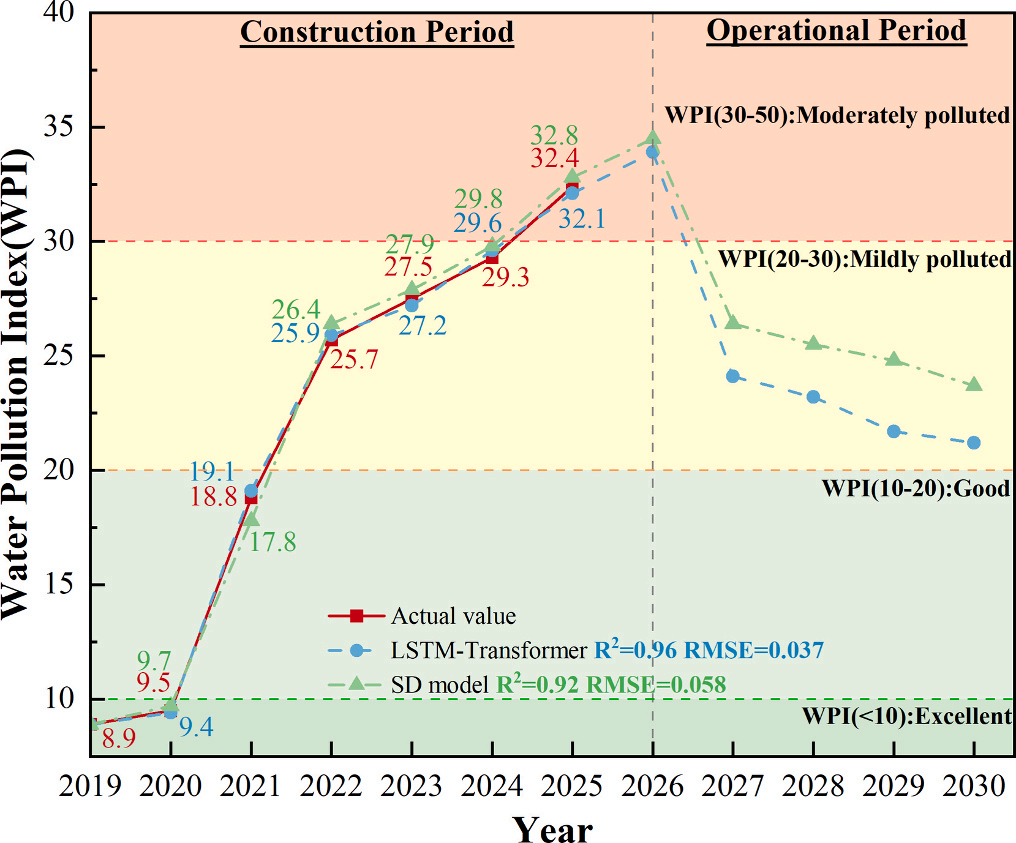

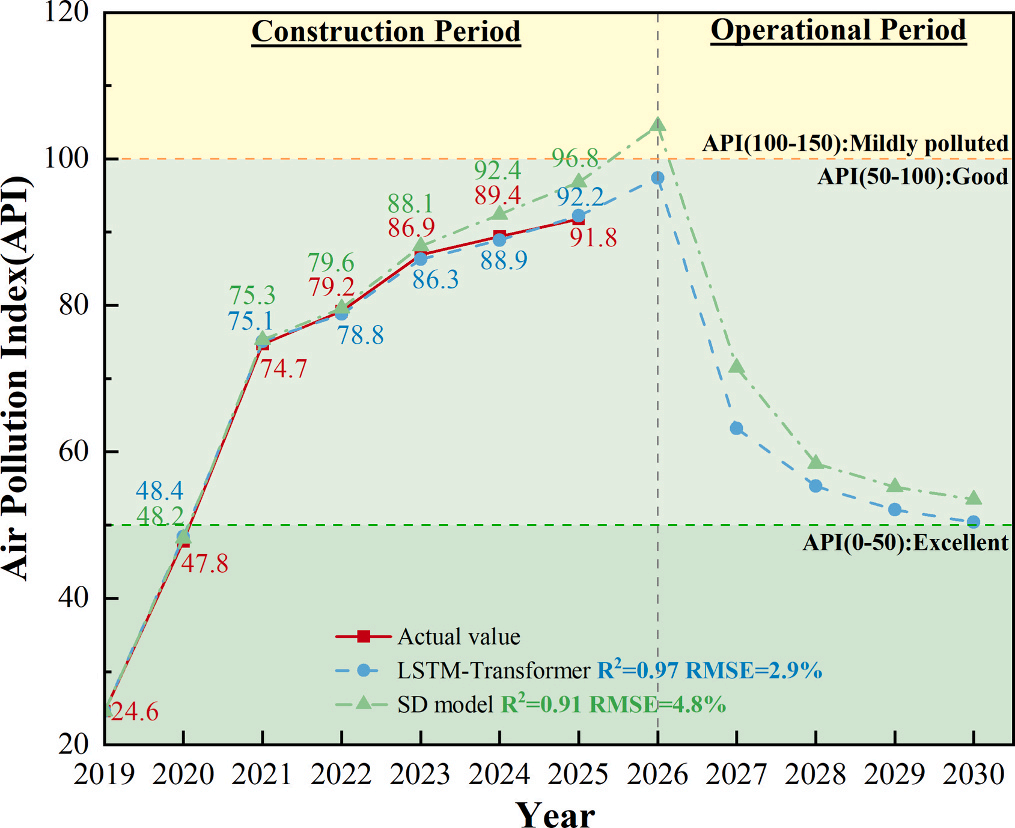

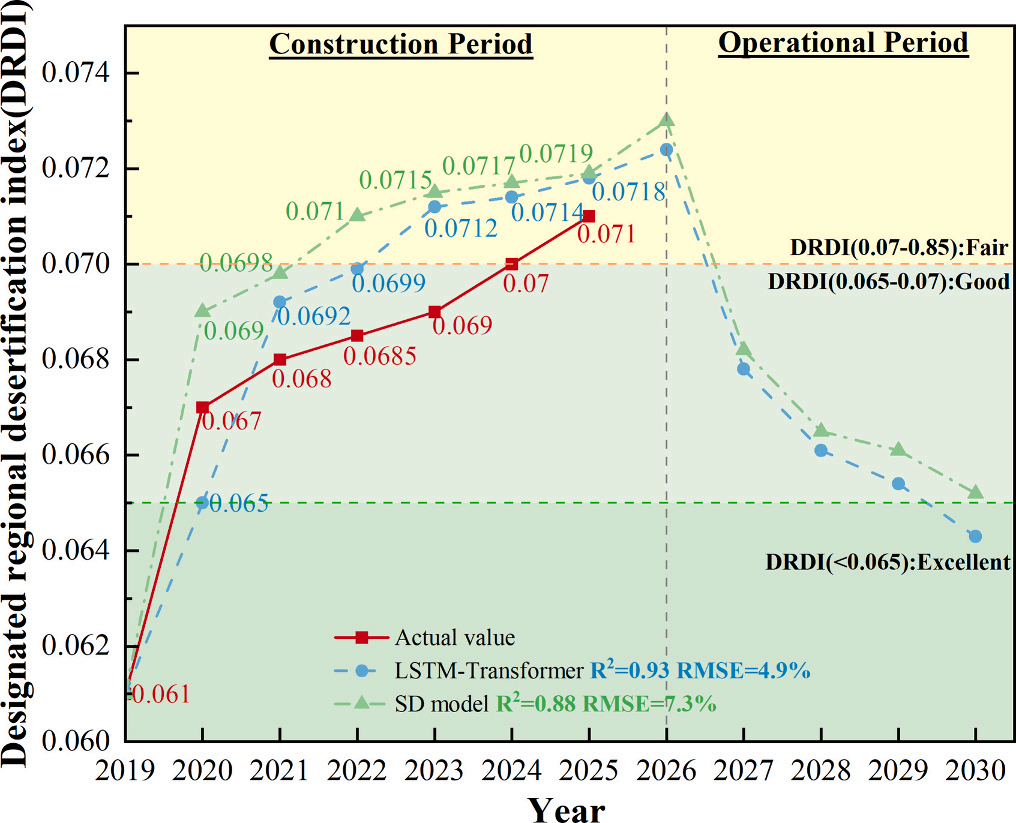

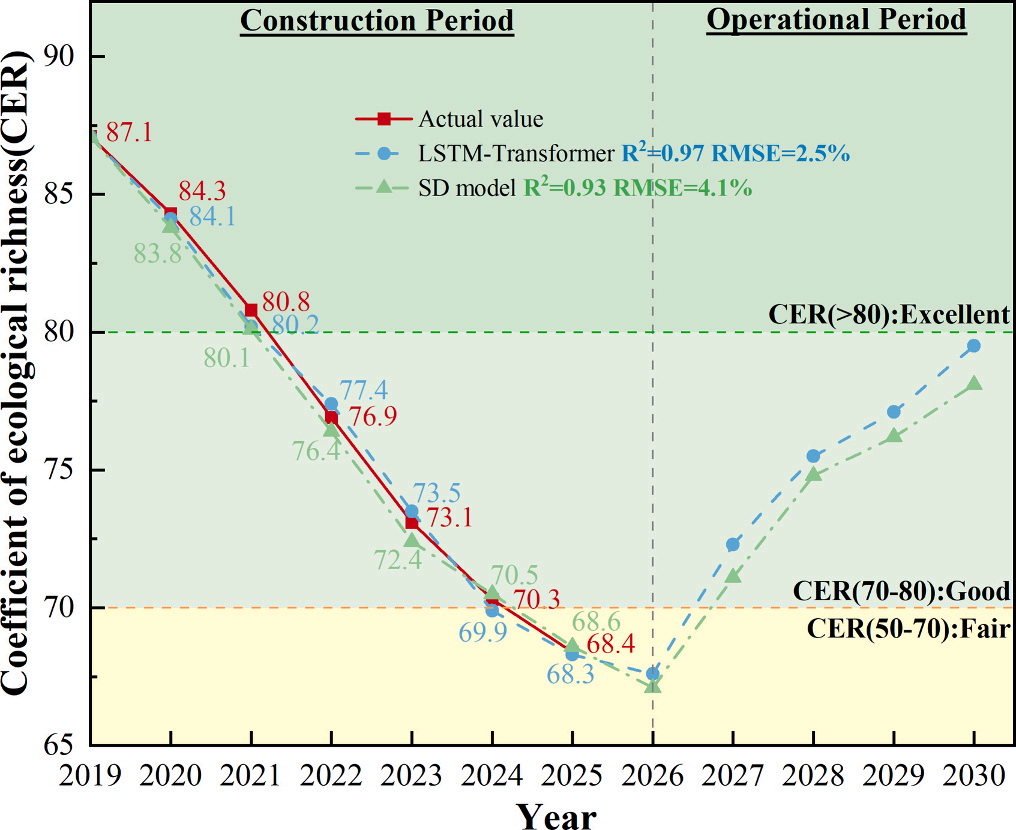

摘要: 大规模的交通基础设施建设对环境的影响具有动态的滞后性和非线性。本研究对高海拔生态敏感区的特长隧道(22.026公里)进行了分析。利用耦合系统动力学(SD)和局部扫描隧道显微镜-变压器(L-T)模型,评估了建设/运营期间对水、大气、固体废物和土壤侵蚀的影响。定量时空分析(2019-2030年)显示,隧道来水以水分损失为主,2026年达到412万立方米的峰值;污水回用和排放标准的升级(III至I级)降低了SS和COD的累积增长率。爆破扬尘对大气污染指数(API)的贡献率为58%;智能通风/抑尘使峰值PM2.5降低了39.2%。L-T模型对爆破后PM2.5扩散的预测误差仅为0.12%。当隧道弃土资源利用率超过38%时,土壤侵蚀预测误差降至4.1%以下;86%的峰值利用率大大缩短了生态恢复期,使生态丰富度指数的恢复时间系数降低了25%。43%的植被覆盖率是不可逆转的荒漠化阈值;增加环境投资(敏感性系数0.73)并进行干预会缩短荒漠化恢复的时间。SD模型对长期线性趋势是稳健的,而L-T模型捕捉到了非线性(气象滞后、污染物协同),提高了短期预测精度。

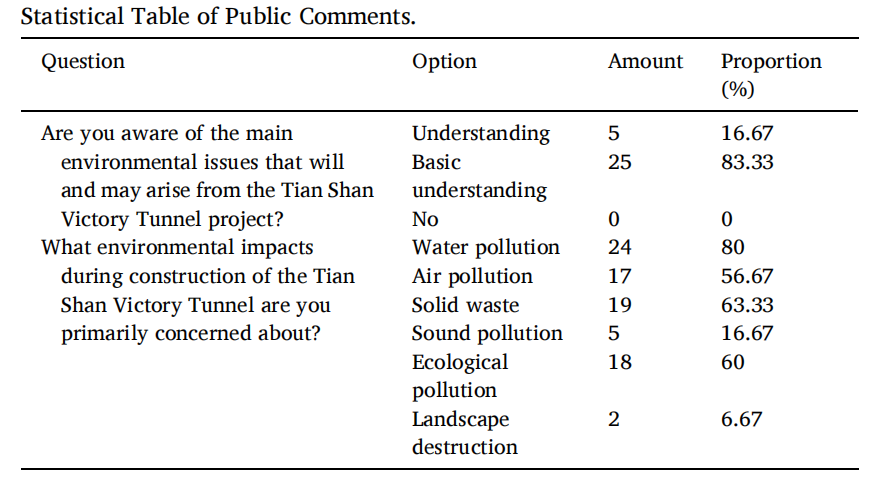

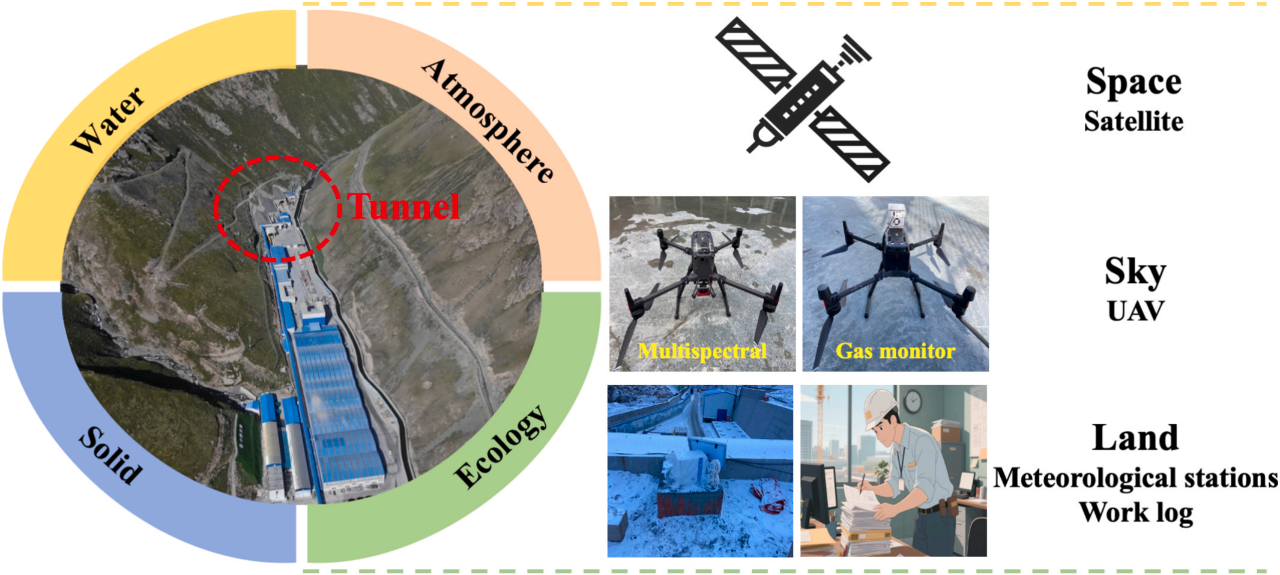

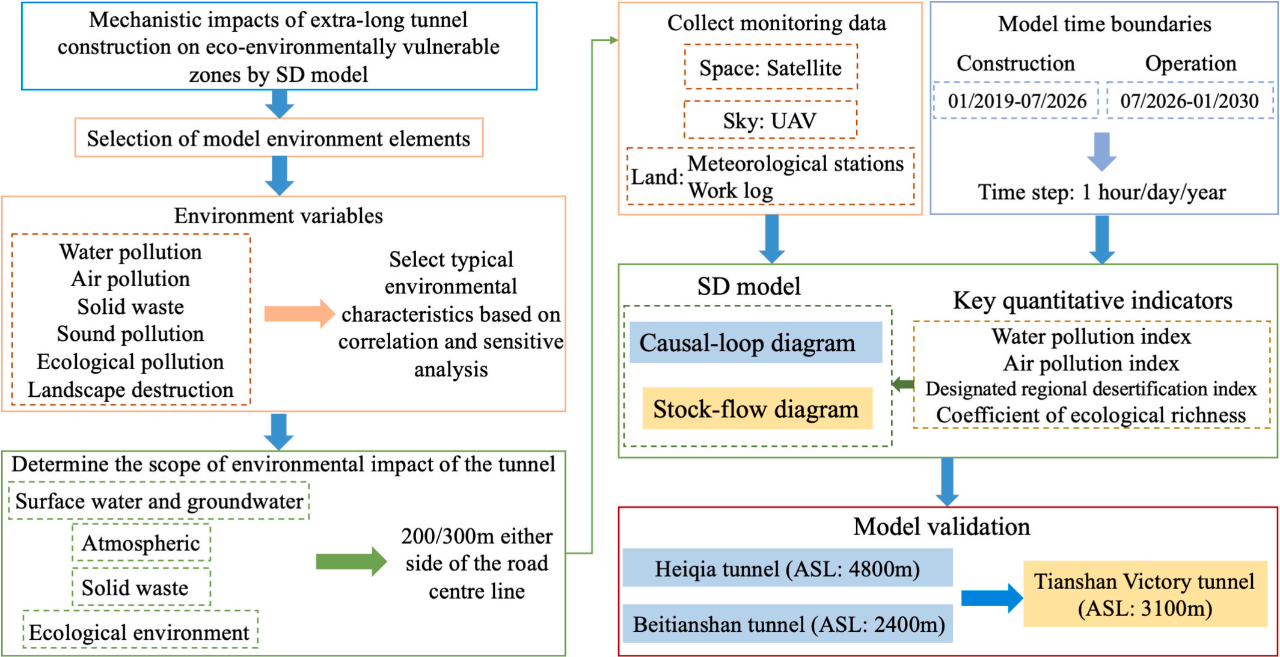

引言: 隧道工程构成了现代基础设施发展的重要组成部分,在促进区域经济增长的同时也对生态系统产生了重大影响。建筑活动不可避免地扰乱了地表植被,改变了地理形态,从而改变了当地的水文循环和土壤结构。此外,作业过程中产生的包括噪音、颗粒物和废水在内的污染物对邻近的生态系统造成直接和间接的有害影响。开挖可能会引发地下水枯竭,危及地表水资源并破坏动植物栖息地的稳定。长期的生态后果涉及系统平衡变化,表现为生物多样性减少和生态系统服务退化。因此,如何最大限度地减少隧道施工对生态环境的负面影响,已成为工程建设和生态保护领域亟待解决的重要问题。隧道施工环境影响评价方法主要有定性分析和定量评价两种方法。 定性方法使用专家咨询、问卷调查和实地调查来描述性地评估隧道建设的潜在生态后果。虽然这些方法提供了对多维生态影响的全面洞察,但缺乏用于精确比较分析的可量化指标。定量方法建立数学模型和指标体系,系统地量化施工阶段的生态干扰。建立了定量方法Encom通过生态足迹分析、生命周期评估(LCA)和生态系统服务评估,将生态影响转化为可衡量的指数。在提供数据驱动的洞察力的同时,这些方法面临着限制,包括数据获取挑战和隧道项目中过于简化的建模假设。随着技术的发展,压力-状态-响应(PSR)模型和大数据与人工智能集成模型也逐渐被应用于工程建设的生态影响评价,为更准确地评估隧道建设对生态环境的影响提供了新的工具和手段。日益复杂的生态挑战使系统动力学(SD)和深度学习(DL)成为环境影响评价研究的前沿方法。SD采用多变量非线性微分方程组模拟生态反馈机制,在模拟长期社会-经济-环境耦合动力学方面具有优势。使用可持续发展模型量化资源型城市的碳峰值路径,确定最佳监管框架和特定情景的政策干预阈值。为意大利建筑/拆迁废物管理开发了一个可持续发展模型,该模型整合了LCA衍生的过程因素,以确定将环境影响降至最低的优化政策。传统的SD模型受静态参数求和和线性化简化的约束,不能充分描述生态系统的突然行为变化。深度学习模型通过自主特征提取和非线性映射能力提供了一种范式转换,使高维环境数据集的稳健建模成为可能。基于XGBoost的特征解释通过多模式融合同步处理气象、地形和生物多样性数据以获得高精度指数,从而在森林结构复杂性预测方面取得突破。BRT算法通过将时间自相关性与植被-降雨动态等环境耦合结合起来,增强了干旱植被功能突变预测。然而,DL模型在环境因果推理中的黑箱性质导致其决策逻辑与生态机制之间存在解释鸿沟。目前的研究将SD结构方程集成到DL框架中,使用LSTM网络动态校准时变延迟参数,改进了关键转变检测。基于DL的代理模型通过使用神经算子来代替传统的数值求解器来加速SD多场景模拟。SD方法需要开发先进的数据同化架构以实现实时参数识别,而DL方法则需要实施理论上与生态系统原则一致的机制驱动的约束学习框架。为全面评价生态敏感区特长隧道建设的生态影响,本研究开发了SD-LSTM-变压器耦合框架(L-T)。基于情景的分析模拟了不同建设方案下的生态变化,揭示了项目生命周期中环境要素之间的相互作用机制。模拟得出的见解为有针对性的保护战略提供了依据,为脆弱生态系统的可持续基础设施发展建立了理论和实践指导方针。 图表: 结论: 本研究采用SD和L-T耦合模型框架,阐述了隧道建设和运营对水、大气、固体废物和土壤侵蚀系统的综合环境影响和优化路径。主要发现包括: (1)SD模型基于物理机制和反馈回路,在长期趋势预测中具有稳定性,特别是在模拟施工期前期和中期(2019-2023年)CO2排放和土壤侵蚀的线性增长过程方面具有较高的精度。然而,累积误差来自于参数敏感性的不确定性(污染物衰减因子的可信区间设置)。L-T模型综合了地质条件、气象参数和施工强度等非线性特征,对爆破后48h内PM2.5峰值浓度、悬浮物和化学需氧量等短期动态的滞后效应有较好的预测效果,预测误差仅为5.6%。L-T模型捕捉到了TP和TN的协同效应(相关系数为0.68),并将植被覆盖度(43%)作为荒漠化指数不可逆的临界阈值,弥补了SD模型对多因素耦合机制刻画的不足。这两个模型的完备性表明,融合机制驱动和数据驱动的方法可以提高复杂环境系统的预测可靠性。 (2)在施工强度与环境措施动态平衡的驱动下,隧道施工环境影响呈现出初期急剧上升、中期逐渐上升、后期趋于稳定的阶段性特征。水环境方面,2019年至2021年期间,隧道涌水量以资源损失为主(累计344.7万立方米);2022年以后裂隙带开挖加大涌水量,2026年以后稳定运行。通过提高排放标准(从三级排放到一级排放)和污水回用(提高21.8%的总磷去除能力),线性污染物积累(SS/COD/NH3N)得到缓解。在大气方面,TSP主要来自施工阶段的污染物(67.7%),主要来自钻爆粉尘和柴油尾气中未燃烧的碳粒。CO和CO2表现出低效机械组合和建筑材料包裹碳的协同高排放,而NO2通过硝酸铵爆炸揭示了瞬时化学能的释放。运行中的污染结构发生了根本性的转变,TSP的贡献率上升到92.5%,这是由于机动车排放的颗粒物和混凝土衬里不可逆的风化造成的。在运行过程中,受隧道纵向坡度的影响,NO2经历了从化学瞬变释放到移动源排放的能量结构转变。固体废物和土壤侵蚀防治被证明是非常有效的:当隧道渣土资源化利用率达到38%-82%时,土壤侵蚀预测误差降至4.1%以下,而资源回收缩短了生态恢复周期(L-T模型预测CER指数恢复9.5年)。适合阶段事实证明,采用环境技术对于抑制负环境反馈至关重要。 (3)WPI在施工后期达到34.2的峰值,通过污水零排放政策和自然自净,恢复到运营后的轻度污染水平。API的生长速度受爆破强度和通风技术的影响,优化通风技术间接控制爆破粉尘的运移规律可以有效控制API的生长。在后期施工期间,DRDI值超过了警报阈值(0.0727)。生态恢复依赖于植被覆盖度(弹性系数为−0.49)和环境投资(敏感性系数为0.73),LT模型确定43%的植被覆盖度为不可逆荒漠化的临界阈值。由于施工干扰,CER下降了19.18%。手术后的人工干预措施(草坪恢复、根部加固的斜坡加固)实现了接近基线的恢复(CER显示与施工前相比仅下降2.5%)。本研究建立了高海拔隧道工程“预测-控制-恢复”一体化管理框架。SD和L-T模型的耦合应用实现了动态环境风险评估,而生态阈值和敏感性分析为工程优化提供了定量基础。研究结果为复杂地质条件下的大型交通基础设施建设和高原生态保护可持续发展政策的制定提供了理论支持。未来的工作应进一步将多源监测数据与动态参数校准相结合,以增强模型在极端气候和长期气候影响下的稳健性。同时,高原生态修复技术需要加大发展力度,促进重大项目与脆弱环境之间的可持续协同。 参考文献

[1]Yin Y ,Bao W ,Lu H , et al.Mechanistic impacts of extra-long tunnel construction on eco-environmentally vulnerable zones: Coupled system dynamics and LSTM-Transformer modelling[J].Tunnelling and Underground Space Technology incorporating Trenchless Technology Research,2026,167107084-107084.DOI:10.1016/J.TUST.2025.107084.

成功提示

成功提示

错误提示

错误提示

警告提示

警告提示

评论 (0)