2025-07-03 4782 0

刘清友1,2,严梁柱1,2

(1. 油气藏地质及开发工程全国重点实验室 四川成都 610059; 2. 成都理工大学能源学院(页岩气现代产业学院) 四川成都 610059)

#作者介绍#

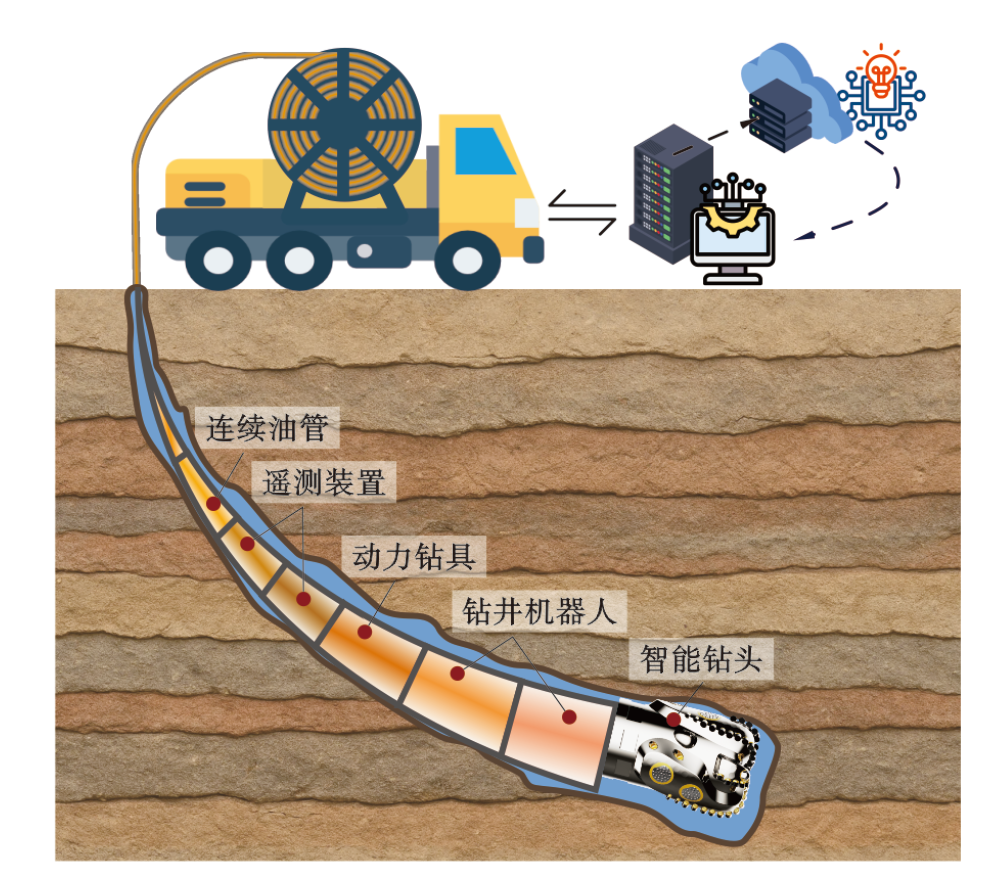

智能钻头是当前石油天然气钻井技术创新的前沿方向之一,被认为能够突破传统钻头的性能局限,在提高钻井效率和降低作业风险方面发挥关键作用。随着油气资源向超深层、超深水和非常规地层拓展,井下环境的高温高压以及复杂地质条件导致常规钻头效率大幅下降、事故风险增高,已难以满足当下高效、安全钻井的需求[1-2]。因此,业界开始探索将传感器、控制单元等智能组件集成到钻头内部,发展“能感知、会决策、可执行”的智能钻头,以实现钻井过程的自动化和智能化。在长期开展钻头研究的基础上,笔者于2009年提出“未来智能钻井系统”的概念,设想采用车载连续油管作业机,通过在井下安装智能钻头、井下机器人等智能装备,实时采集井下参数(力、运动、井眼轨迹等),并将采集的数据上传至地面,在钻井的同时完成测井作业[3]。通过这一思路,钻井与测井能够同步进行,实现高度自动化、无人干预的智能钻井。经过十多年的发展,智能钻头已被业界广泛认为是钻井工程的重点发展方向[4-6]。笔者在阐明智能钻头概念及意义的基础上,详细综述了其关键技术及国内外研究现状,包括传感器、多参数测量、自适应控制算法、钻头结构优化设计等方面的最新进展;结合近期实验数据和典型应用案例分析智能钻头的性能表现,总结了当前面临的技术挑战及相应的解决方案,并展望了智能钻头未来的发展趋势。

1 国内外智能钻头研究现状

1.1 国外研究进展

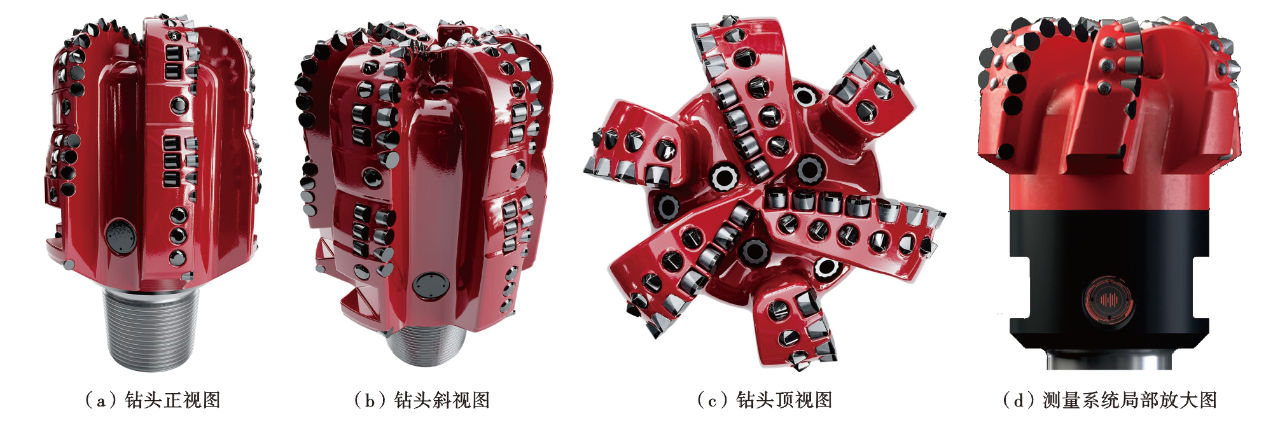

目前国外在智能钻头技术方面起步较早,主要油服公司已相继开展了系列探索性研究和产品开发。国民油井华高(NOV)公司推出了“BitIQTM”系统(图1),用于记录钻头在井下工作的多参量数据,实现对钻头状态的监测与评估[7]。该系统将加速度、温度、压力等传感器与高速数据记录仪集成在钻头内部,一趟下井作业即可获取完整的钻进过程数据,为后续的钻头性能分析和参数优化提供了重要依据。

图1 国民油井华高(NOV)公司BitIQTM近钻头振动监测系统

Fig.1 National Oilwell Varco(NOV)BitIQTM near-bit vibration monitoring system

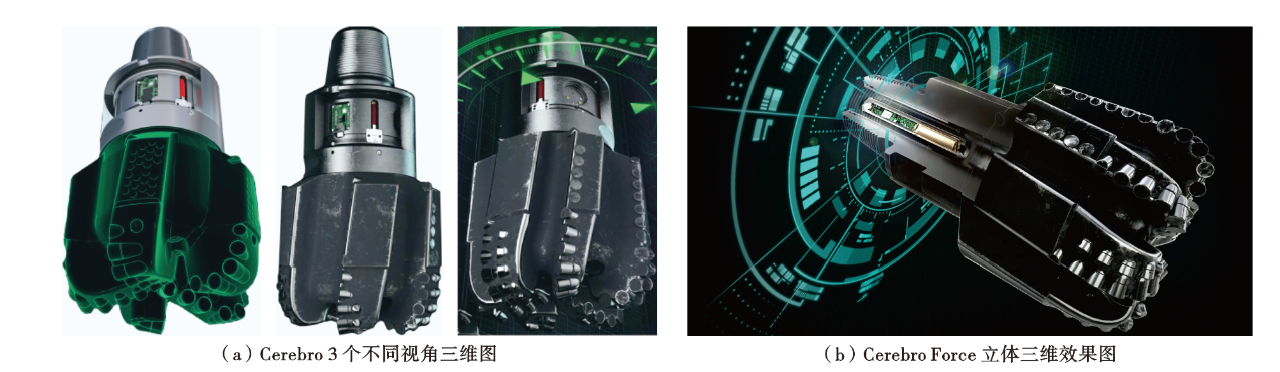

哈里伯顿公司2018年11月推出Cerebro®系列钻头内置传感系统。该系统将多个高灵敏传感器与数据记录单元集成在PDC钻头靠近切削结构的位置,可在单次钻进过程中持续采集井下的振动和运动数据。在此基础上,于2020年推出Cerebro ForceTM钻头传感系统。Cerebro ForceTM继承并扩展了Cerebro®的钻头内部传感理念,实现了在钻头处直接测量井下载荷参数。该系统通过嵌入式传感器阵列获取钻头所承受的钻压、扭矩和弯矩,以及振动信号和钻头转速等数据。传感器通过高频采样,能够捕获钻进过程中瞬态载荷和振动的细微变化。由于所有关键参数测量均在钻头内部进行,Cerebro ForceTM记录了最真实的井下扭矩、阻力和机械比能等参数,从而降低了地面测量的不确定性(图2)[8-9]。

图2 哈里伯顿Cerebro®和Cerebro ForceTM钻头传感原理

Fig.2 Halliburton Cerebro® and Cerebro ForceTM drill bit sensing principle

斯伦贝谢公司研发的Synapse系统(图3)通过数据分析和工程模型的集成,实时采集并分析钻井过程中产生的关键数据,为提高钻井效率和控制井眼轨迹提供支持[10]。

图3 斯伦贝谢Synapse随钻测量系统

Fig.3 Schlumberger Synapse measurement while drilling system

贝克休斯公司的In-Bit动态传感器与MultiSense系统将三轴加速度计、陀螺仪、冲击传感器以及温度、压力等传感器集成于钻头内部,支持高频与背景数据双模式采集;所获数据既可本地记录(In-Bit),也可通过MultiSense系统传输至云端进行分析。该系统能够采集多种工程参数,用于监测钻头性能和优化钻井参数,并能识别钻头黏滑、剧烈振动、扭振等异常工况,可在故障发生前及时预警潜在风险(图4)[11]。

图4 贝克休斯In-Bit动态传感器

Fig.4 Baker Hughes In-Bit dynamic sensor

上述案例表明,融合传感与测量功能的智能钻头正逐步从实验概念走向现场应用,也为进一步提升钻井自动化和作业效率提供了新途径。

1.2 中国国内研究进展

近年来,中国国内科研机构和企业相继开展了一系列探索实践,并取得了初步成果。2019年,中国石油化工股份有限公司(中国石化)胜利油田分公司钻井工艺研究院开发出一套智能钻头原理样机,将钻头振动、转速、钻压、扭矩、井斜等多种参数监测装置集成在钻头内部[12]。2021年,中国石油天然气集团有限公司(中国石油)西部钻探工程有限公司联合北京信息科技大学高动态导航技术实验室研制了一种智能钻头系统,采用多模态数据融合算法对井下测量信息进行处理与分析。2022年,西安石油大学提出偏置推靠式智能钻头的研究思路,利用电磁铁驱动可伸出导向块,对钻头侧壁进行主动推斜,在一定程度上实现旋转导向工具的造斜功能。这些创新研究工作为特定工况下的钻井难题带来了全新技术思路[13]。

为了检验智能钻头的实际效果,近年来中国国内相关单位又开展了一系列室内实验和井下试验,获取了宝贵数据:中国石化胜利油田分公司钻井工艺研究院自主研发了探管式和阵列式智能钻头参数测量装置,并在胜利页岩油示范区进行了现场测试,验证了内置传感器在振动、转速、钻压、扭矩、井斜等数据采集方面的可靠性。随后,基于钻头实测数据与地面录井数据的融合分析,进一步明确了钻头工况识别的评价标准,并通过井底比能评价、钻速敏感性分析、钻井参数多目标优化等方法,开展了异常钻速溯源、科学钻井优化决策以及T型井与长筒取心井斜测量等应用探索,取得了一定成效,也为后续智能钻井决策与控制算法的研究奠定了基础[14]。

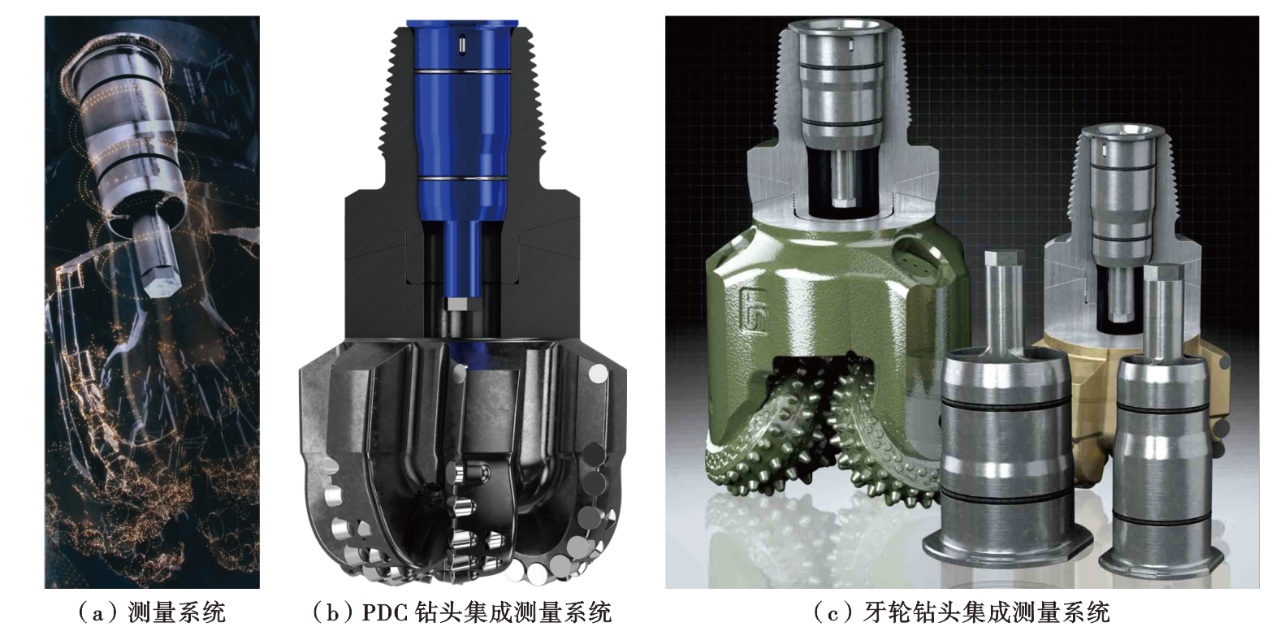

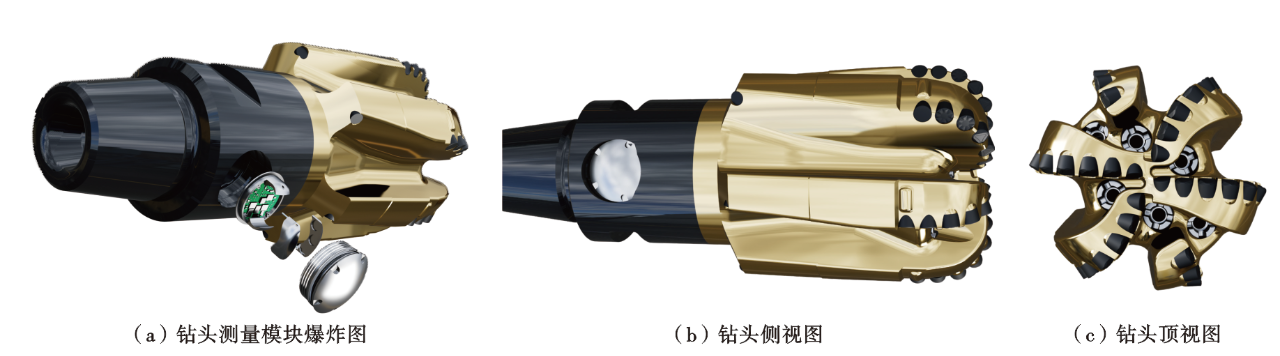

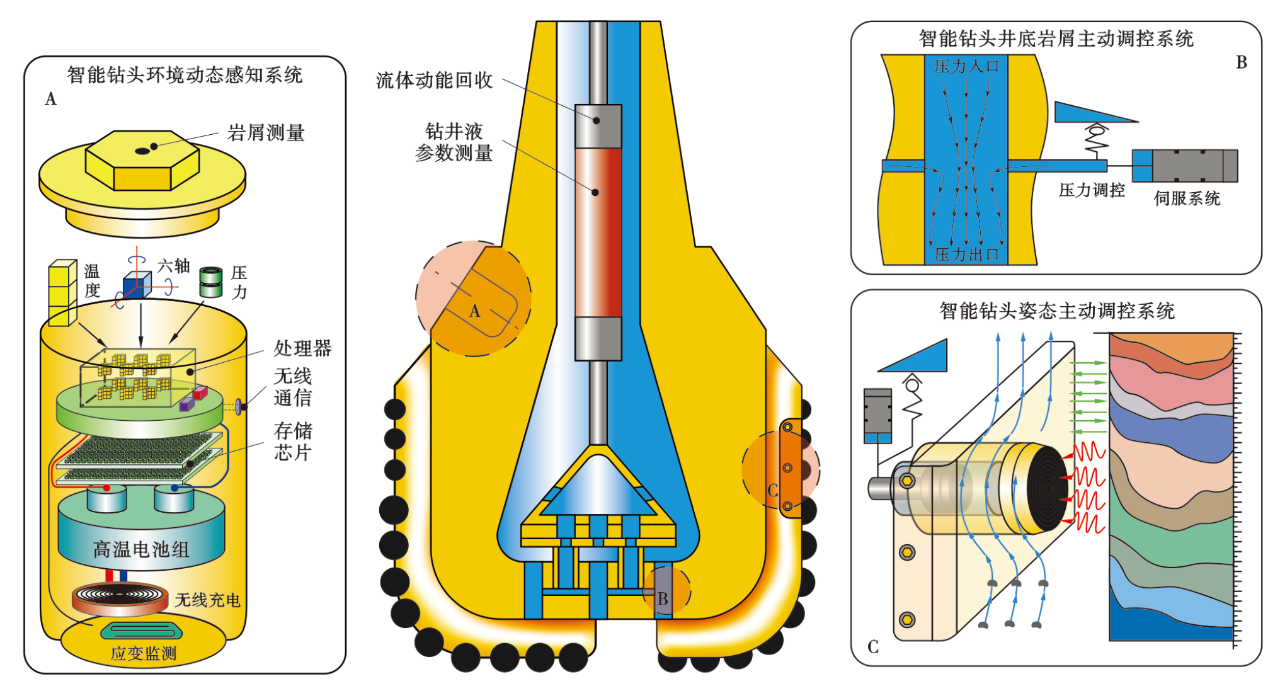

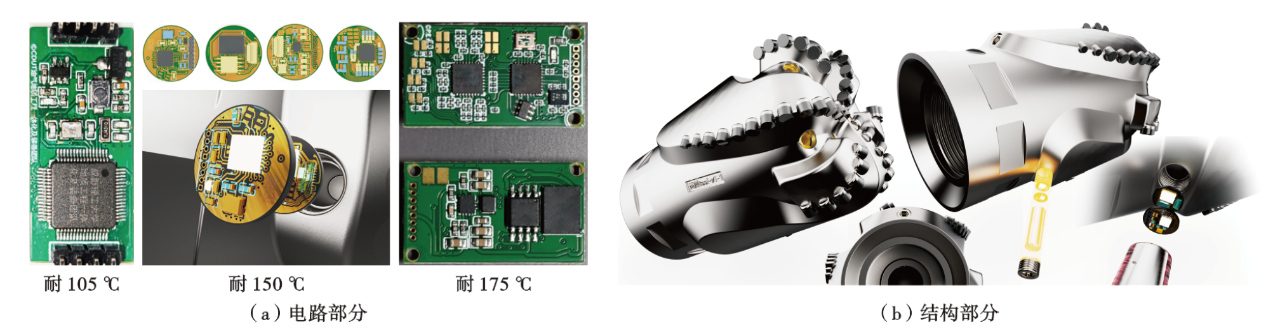

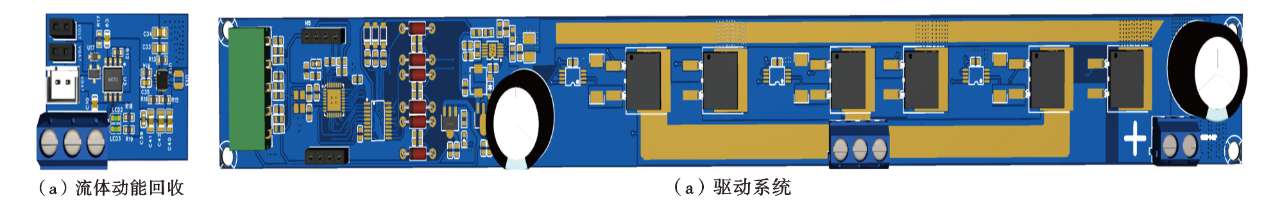

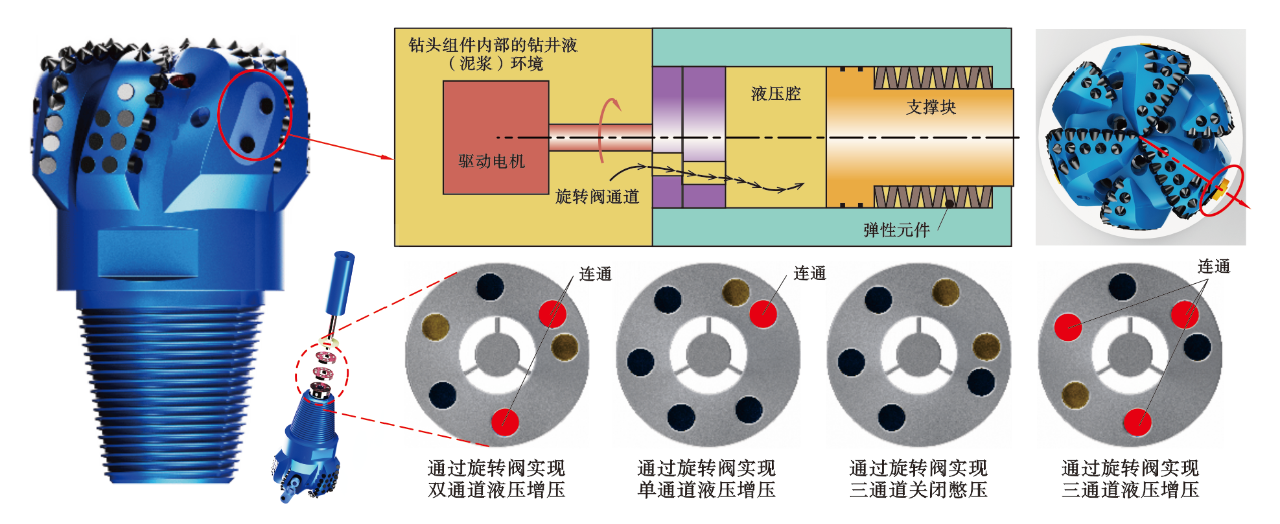

继笔者团队提出“未来智能钻井系统”概念(图5),并将智能钻头视为其中的核心装备之一(图6)以来,团队聚焦智能钻头的若干关键技术难题,提出并逐步完善了具有自身特色的技术方案;通过创新研制基于MEMS技术的井下微芯片智能钻头系统,团队在钻头内部集成了环境动态感知模块与钻井液参数测量模块,可实时获取井底附近的温度、振动、压力、姿态、钻压、扭矩及井斜等关键参数(图7)。此外,还研制了井下流体动能回收装置与驱动系统(图8),使钻头能够主动调整姿态、控制井底压力并优化钻井液性能,实现对井下工况的动态自适应调控[15-18](图9)。

图5 未来智能钻井系统

Fig.5 Future intelligent drilling system

图6 智能钻头硬件系统

Fig.6 Intelligent drill bit hardware system

图7 基于MEMS的井下微芯片智能钻头环境动态感知系统

Fig.7 MEMS-based downhole microchip intelligent drill bit environmental dynamic sensing system

图8 智能钻头流体动能回收与驱动系统

Fig.8 Intelligent drill bit fluid kinetic energy recovery and drive system

图9 智能钻头姿态调整系统

Fig.9 Intelligent drill bit attitude adjustment system

围绕钻头-岩石系统动力学[19]、井下供电、近钻头测量、钻头姿态动态调整、井下机器人自主控制算法及钻头个性化设计等方向,笔者团队展开深入研究[20-28],通过在传感、供电、控制及结构等多个领域的综合创新,正逐步破解智能钻头推广应用的技术瓶颈。

随着新材料与高温芯片技术的不断进步,智能钻头将在更极端的井下环境中实现长时间部署;智能算法与钻头结构的改进也将进一步提升其对复杂工况的适应性;井下通信与供电方案的迭代,则确保钻头能够在深井或超深井环境中保持“耳聪目明”并长时间运行。随着这些技术难点的逐步突破,智能钻头有望在更深、更复杂的井下工况中发挥作用,为实现智能钻井奠定基础。

2 智能钻头的关键技术概述

2.1 传感与多参数测量技术

智能钻头依赖各类耐受极端环境的传感器来获取井下实时信息,这是其实现“感知”功能的前提。由于井底温度高、压力大、振动冲击强,传感器必须具备耐高温、高压和抗冲击的能力,以确保信号采集的稳定可靠。目前常用的钻头传感器包括振动传感器(监测钻头轴向、横向、扭转振动)、压力传感器(测量钻头附近泥浆压力与井底环空压力)、温度传感器、应变计(测量钻头所受的钻压、扭矩)等。

近年来,随着高温电子元器件、密封封装材料以及传感器补偿校正技术的发展,智能钻头的研究重点逐渐转向提高传感器在高温高压环境下的长期可靠性和测量精度[29-30]。通过对电子元器件进行隔热与减震处理,可在井下剧烈振动及冲击环境中保持稳定工作[31-32]。此外,一些新兴传感技术,如基于光纤光栅的应变测量[33]、MEMS微型传感器阵列等技术的持续发展,也有望进一步提升智能钻头对井下复杂工况感知的精准度。

2.2 智能控制算法与动态决策技术

智能钻头的价值在于不仅“能感知”,还在于“会决策”与“能执行”。智能钻头需要在获取数据后根据当前工况主动做出调整,实现破岩过程的优化。其核心是各类嵌入式智能控制算法,如自适应控制算法。当传感器的反馈信息表明工况异常时,控制单元需要自动调整钻井参数和钻头工作状态,使钻头在不同地层都能保持高效、安全的破岩模式。自适应控制过程包括振动抑制、扭矩调节、轨迹校正等。当检测到剧烈振动时,控制单元需要立即收缩限深机构,减少每齿吃入深度;而当振动趋缓后,则可释放限深机构,恢复较大的切削量。

2.3 大数据与人工智能技术

在钻井过程中,大量井下数据的实时分析与动态决策十分重要。通过智能算法,可以依据加速度传感器信号识别黏滑振动的早期征兆,并及时调整钻压或转速来抑制振动。随着人工智能技术的发展,部分研究开始将机器学习应用于智能钻头控制:通过训练模型分析历史钻井数据,实现预测破岩的最优参数组合;在复杂地层中进行自适应参数调整,保证钻井过程始终处于稳定高效区间[34-36]。上述基于数据驱动的决策思路在复杂难钻地层中可缓解黏滑振动,提高机械钻速和钻头寿命。智能算法的引入使钻头从被动破岩工具转变为主动决策与执行单元,提升了其应对复杂工况的能力。可以预见,随着算法模型及下井计算硬件的进一步提升,智能钻头的动态决策能力将不断增强。

2.4 智能钻头动态设计与分析技术

智能钻头的研制推动钻头设计方法从传统的静态经验设计转向动态多因素优化设计。早期钻头设计通常依赖经验公式或单一工况下的试错,而智能钻头要求在设计阶段就考虑破岩过程中的动态耦合效应和多场景适应性。因此,需要引入高精度仿真模拟和多学科优化方法,实现“动态设计”,即在模拟真实钻井工况(振动、冲击、温度、岩性变化等)条件下评估并优化钻头结构与功能。

在此方向上,笔者团队借助钻头-井底岩石相互作用的有限元/离散元双向联合仿真,评估不同钻头设计方案在各种工况下的力学响应规律与破岩效率,从而筛选出表现最优的设计方案。将“实验台”搬到计算机中,通过大规模虚拟实验摆脱了过去静态、单工况设计的局限。同时,动态设计也体现在对不同地层的钻头结构个性化优化:采用参数化建模与进化算法,可自动生成并评估数百种齿形布置或水力结构组合,以寻找适应特定井况的最优配置。未来,借助数字孪生和人工智能技术,有望形成自学习型钻头设计系统,通过不断累积实际钻井数据来校正仿真模型,并自动提出改进建议,逐步实现设计-验证的闭环迭代。

智能钻头设计强调多学科交叉融合,需要将结构设计与电子控制模块的布局、传感器/执行器的布置一体化考虑,避免后期改动影响系统稳定性。如在设计之初就明确传感器安装腔体的位置、尺寸、信号传输路径及供电方式、散热措施,使最终产品在机械结构与智能组件上高度融合。

总之,智能钻头的发展正推动钻头设计进入动态多因素、虚拟仿真驱动、机电一体化的新阶段。这种设计范式的革新也是智能钻头能够实现卓越性能的重要原因之一。

3 存在问题与研究思路

3.1 存在问题

尽管智能钻头展现出广阔的应用前景,要实现其大规模应用和完全自主化,仍需克服多重技术挑战。

首先是高温高压环境的适应性难题。目前井下电子元器件攻关的重点在于如何在超过175 ℃、200 MPa的环境下实现长期稳定工作。半导体器件在高温下性能会大幅下降甚至失效,电池供电能力和寿命也会迅速衰减;加之井下钻柱的剧烈冲击振动极易造成电子元器件和连接部件的疲劳损伤。因此,如何保证传感器、信息传输系统与供电单元在极端工况下长期稳定运行,是智能钻头首先必须解决的关键问题。

其次是复杂地层的适应能力尚待进一步提升。虽然智能钻头在软硬地层中已展现出一定优势,但对于诸如裂缝性地层、砾石层、膏盐层等极度复杂多变的地层,现有技术难以确保钻头始终处于最佳破岩状态。同时,不同井型(如长水平段、大位移井)对钻头的导向控制能力提出了更高要求,而智能钻头在这方面的表现还不足以替代专门的旋转导向工具。

再次,井下通信与供电依旧是制约智能钻头发挥更强功能的瓶颈。传统的泥浆脉冲信号带宽有限,难以在长时间作业中实时传输大量传感数据;而电池供电的续航也难以满足复杂井段的需求。如果无法高效地将井下数据上传至地面并为井下装置持续供能[37],智能钻头的“智慧”将难以充分施展。

最后,可靠性和成本问题突出。由于智能钻头结构更加复杂、内部元件更多,长期在恶劣井下环境中工作会面临更高的故障风险,一旦损坏,更换成本高昂。因此,提高系统可靠性和可维护性并控制成本,也是智能钻头规模化应用的必经之路。

3.2 研究思路

3.2.1 高温芯片技术

正在研发面向井下环境的高温半导体元件及封装工艺。如采用SOI(绝缘体上硅)工艺制造的高温芯片以及陶瓷、金属玻璃等高温封装材料,可使电子元器件的工作温度上限提升至250 ℃以上[38]。同时,通过优化电路设计以降低对温度敏感元件的依赖,并引入主动冷却措施(如钻井液循环冷却或相变材料吸热)来保护关键组件,还可在钻头内部构建真空绝热腔,将电子系统与井下高温环境隔离。

3.2.2 抗振动冲击措施

针对剧烈的井下振动与冲击,采用减震支撑、柔性电缆、缓冲胶等物理防护手段,并运用自适应滤波或信号冗余等算法来提高数据可靠性,减少冲击振动对电子系统的损害。

3.2.3 增强复杂地层适应性

当前研究重点在于探索更智能的自适应机制。如在钻头内部集成小型驱动装置,使切削结构可变形或可切换,以适应不同岩性的破岩需求;开发更灵敏的限深控制模块,能在地层变化时进行精细调节;并通过融合地质导向技术,让钻头可根据实时地层反馈自动修正方向,以满足复杂井型对钻头导向功能的更高要求。

3.2.4 井下通信与供电创新

新一代有线钻具和光纤传输技术正逐步应用,可大幅提高井下数据传输的带宽与效率;同时,积极探索将泥浆流动的动能或井下振动能量转化为电能,为传感器和控制单元供电。如在钻头内部置入微型涡轮发电机,实现持续供电。通过这些方案逐步提升智能钻头的独立运行能力。

3.2.5 可靠性与成本控制

采取简化内部结构、模块化设计等方式,减少潜在故障点并方便维护;利用数字孪生技术对智能钻头的工作状态进行远程监测和故障预测,实现预防性维护;待规模化应用后,可通过批量生产进一步降低单只钻头的制造成本[39-40]。

上述改进方案尚需在逼近真实井下工况的多种试验环境中反复验证,通过不断迭代来确保智能钻头在现场作业中的高可靠性与长寿命。

4 未来智能钻头技术展望

4.1 自主化

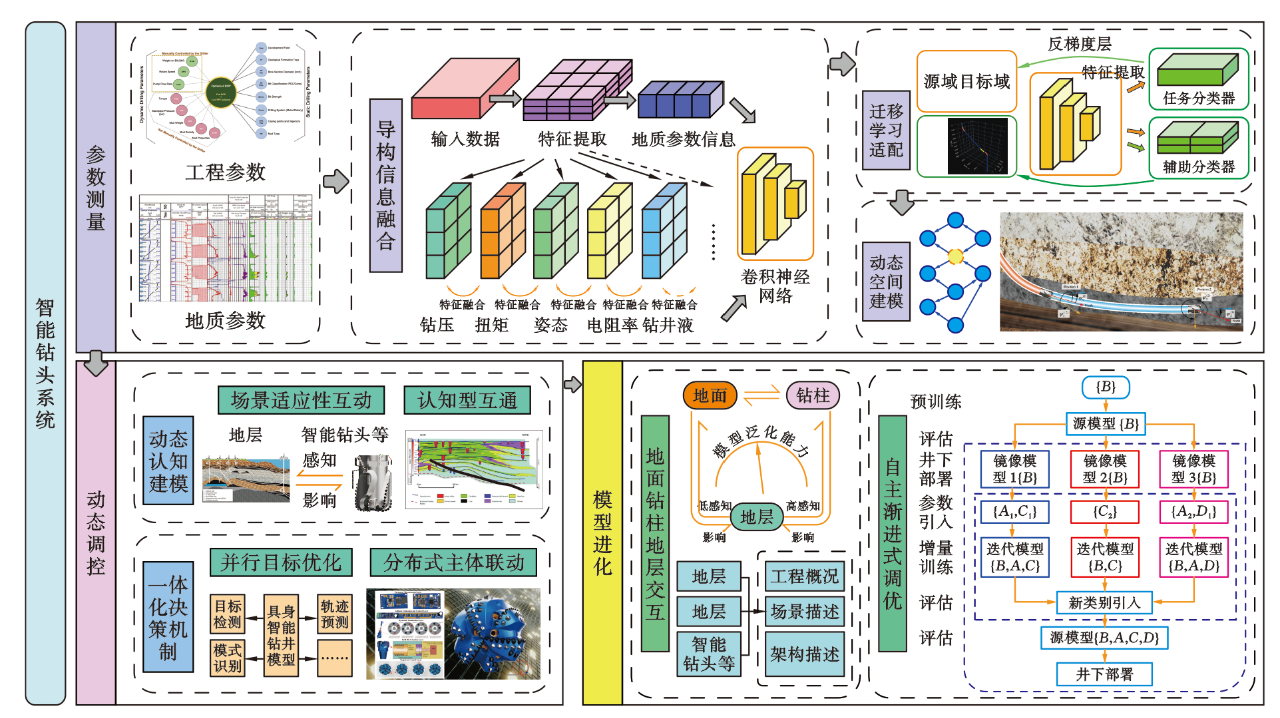

完全自主化钻井是智能钻井的长期目标之一。未来的智能钻头将不再是孤立工作的工具,而是与井下其他智能钻具(如智能钻杆、智能测量仪器)及地面控制系统共同构成一个闭环的自主钻井系统。利用先进的迁移学习、自适应动态建模及一体化决策控制等人工智能算法,井下模型可持续进化,钻头能够自主识别地层变化和异常工况并即时做出调整,逐步实现真正的智能钻井(图10)。

图10 未来智能钻头系统核心技术框图

Fig.10 Core technology block diagram of future intelligent drill bit system

要实现这一目标,需要井下控制技术的进一步突破,如开发更智能、紧凑的井下执行机构(可调限深模块、可变形切削结构,甚至微型钻井机器人)以及地面-井下协同决策平台。未来智能钻头有望与这些自动化钻井系统深度集成,充当井下“前哨”和执行端,构建从地层感知、决策到执行的闭环智能钻井体系[41]。

4.2 多场景适应能力

多场景适应能力将使智能钻头在更多类型的井况下发挥作用。未来的钻井活动不仅覆盖常规油气井,也包括超深井、深水井、地热井以及深部矿藏勘探井等,这些场景都对钻头提出特殊要求[42]。

地热井需要钻头在300 ℃以上高温下长时间工作[43],这要求采用更加耐热的极端材料和高温传感器技术。目前,高温电元器件[44-45]和PDC材料[46]的研发正向此方向推进。

海洋深水井需要钻头能耐受高密度钻井液的冲蚀及高静水压力,并与海底完井设备兼容[47-48]。

大位移井或其他复杂井型对钻头的导向控制能力要求更高,智能钻头需在保持高性能的同时,兼顾随钻测井和随钻完井等功能需求。

为此,可通过模块化设计让智能钻头根据不同场景按需配置传感、通信、驱动等子系统,实现“一钻多能”。哈里伯顿公司在2023年推出的iStarTM智能随钻测量平台能够在更加接近钻头的位置获取高清测量数据[49]。未来也不排除在智能钻头上集成部分随钻测井功能,实现钻井-测井一体化,提升作业效率。

4.3 与数字化深度融合

智能钻头与数字化平台(物联网、云计算、数字孪生等)相结合,可实现钻头全生命周期的优化管理。如通过在线钻井监控中心和综合钻井软件(如哈里伯顿的DecisionSpace® 365)[50]将智能钻头在井下获取的海量数据传至地面进行大数据分析,并与地质模型、历史数据库匹配,提供实时决策支持。

数字孪生技术还能为正在作业的智能钻头构建虚拟镜像,预测其在未钻井段的工作状态,并进行参数优化,形成“预测-校核-优化”的闭环,提升钻井效率与安全性。通过管理每支智能钻头的使用情况,也可更好地制定钻头各部件的维修、更换策略,实现资产的智能化管理。

4.4 标准化与协作

随着智能钻头研发进程的不断加快,业界可推动建立井下智能工具的数据与接口标准,使不同种类、不同型号的智能钻具实现互联互通。开放的井下通信协议和统一的数据格式将搭建起“井下物联网”,让钻头、测量仪器与动力钻具等协同工作,实现真正的智能钻井。此外,行业间的分工协作与成果共享亦将进一步加速技术创新。

综上所述,未来智能钻头将在下列方面持续升级:更全面的感知(多物理场传感)、更智能的决策(多算法融合、自主学习)以及更精准的执行(高频快速调节、微型化驱动)。可以预见,钻头将不再仅仅是被动的破岩工具,而是拥有“传感+认知+执行”能力的井下智能体,成为名副其实的“井下机器人”。这将改变传统钻井工程的面貌,使“智能钻井”从设想一步步走向现实。智能钻头的发展与整个油气钻井的数字化、智能化进程相辅相成,通过多学科交叉创新和自动化技术的应用,为更加快速、安全、高效的能源开发提供新的动力与保障。

5 结论

(1)耐高温高压的传感器为智能钻头提供了井下“感知”能力;自适应控制算法与人工智能技术赋予其“决策”智慧;优化结构设计与高性能材料增强了其“执行”本领,帮助钻头能够动态响应地层变化并实现稳定高效钻进。

(2)实验与现场案例进一步证实了智能钻头良好的应用前景。但智能钻头仍面临高温电子元器件、复杂地层适应能力、井下通信带宽以及供电等多重挑战。针对这些问题,业界已提出诸多创新方案,包括耐高温电子元器件、新材料应用、井下边缘计算、有线/光纤传输以及自适应结构设计等。这些进展有望逐步破解智能钻头大规模应用的障碍。

(3)展望未来,智能钻头将朝着完全自主化钻井、多场景通用化以及与数字化平台深度融合的方向发展,有望在更深、更热、更复杂的井下环境中展现强大能力,为油气、地热及深部矿产资源的高效勘探开发提供技术支撑。

(4)今后应继续聚焦于开发更高温、更可靠的井下电子系统,探索新型智能材料的应用,引入更先进的自学习控制算法,设计更灵活的可调节结构,以及建立完善的井上下协同控制平台。通过产学研各方面的协同努力,伴随着智能钻头的性能与适应性的不断提升,智能钻头或将从少数试点应用成长为常规钻井作业的“标配”,助力油气钻井工业实现质的飞跃。

符号注释:

{B}—源模型;1{B}、2{B}、3{B}—镜像模型;{A1,C1}、{C2}、{A2,D1}—训练数据集;{B,A,C}、{B,C}、{B,A,D}—迭代模型;{B,A,C,D}—集成模型。

引用本文

成功提示

成功提示

错误提示

错误提示

警告提示

警告提示

评论 (0)