2025-10-28 3320 0

你是否曾想过,黄土的微观结构在经历各种外力作用后,会发生怎样的变化?这篇研究通过创新的显微CT三维重建技术,结合深度学习,精确地跟踪了黄土在固结压力下的微观结构演变,帮助我们更好地理解黄土的力学特性和工程表现。

背景:

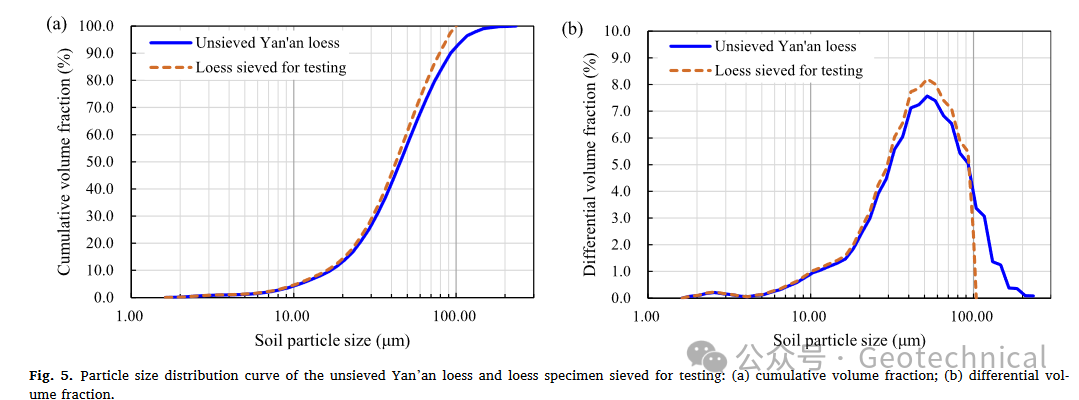

黄土作为一种典型的风积土,因其较高的孔隙率、可压缩性和易塌陷性,具有重要的工程地质特征。然而,黄土的微观结构是决定这些特性的根本原因。由于传统的CT技术在颗粒细节分辨上存在限制,尤其是颗粒轮廓因噪声模糊,难以准确获取。在此背景下,如何提高微观CT图像的分辨率和颗粒识别精度,成为了研究的难点。

研究目标:

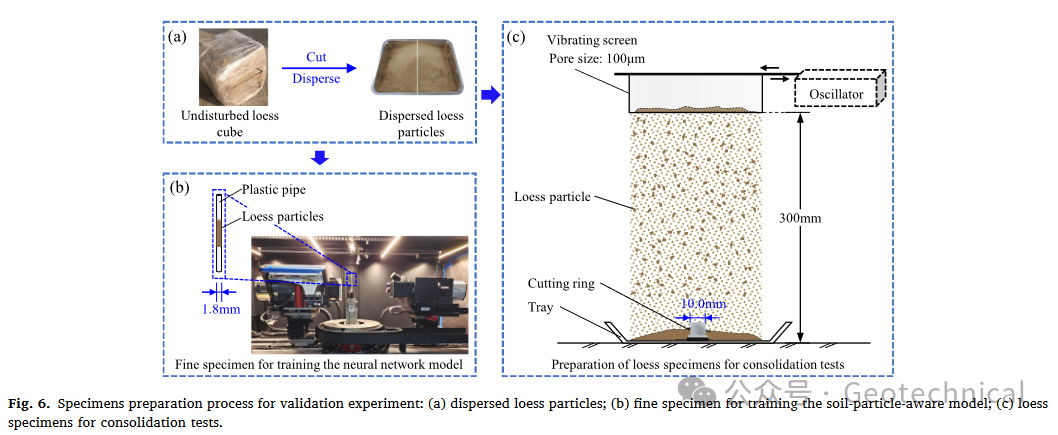

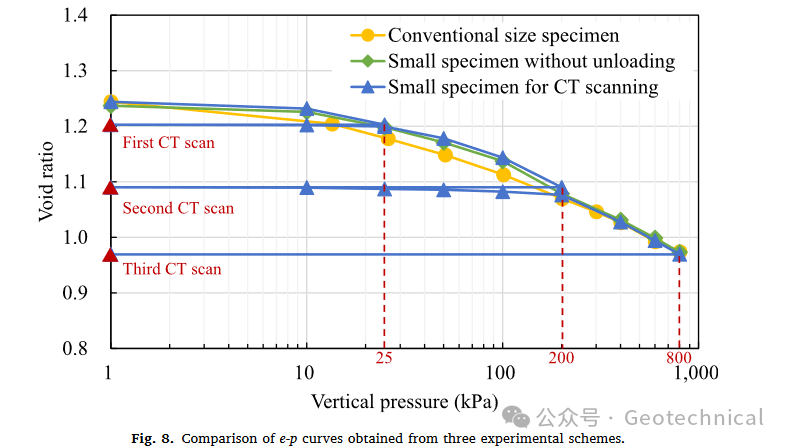

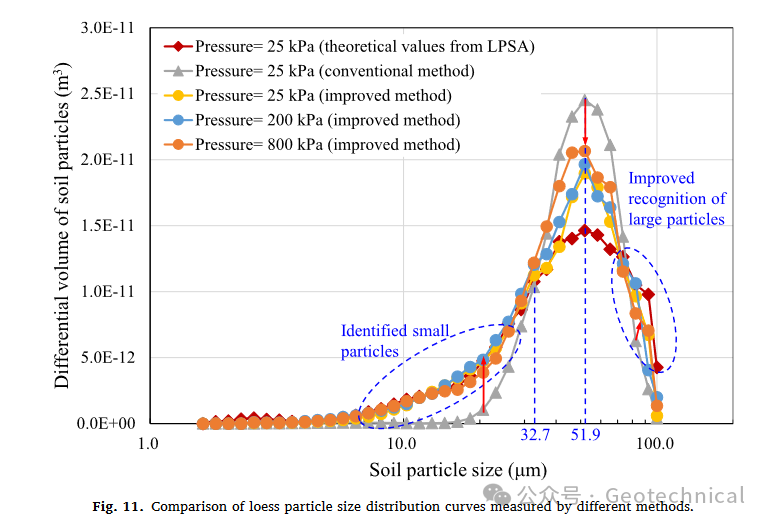

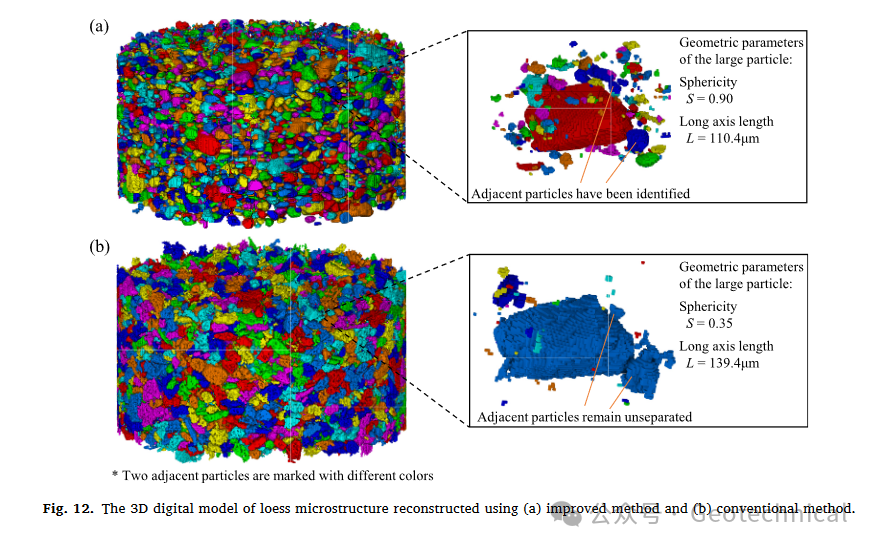

本文提出了一个基于卷积神经网络(CNN)和内容感知图像恢复(CARE)理论的方法,旨在重建更精确的黄土3D数字模型。通过该方法,能够有效地识别和分割CT切片中的土壤颗粒轮廓,进一步追踪黄土在不同固结压力下的微观结构演变。

研究亮点:

创新实验设计

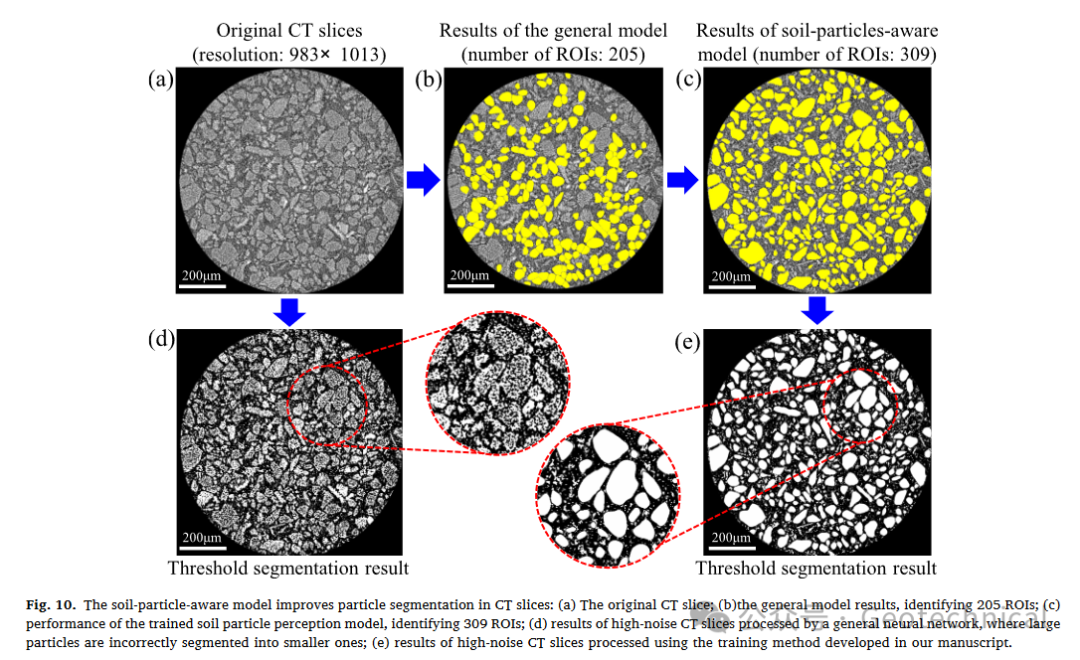

精准颗粒识别

力学分析

材料与方法:

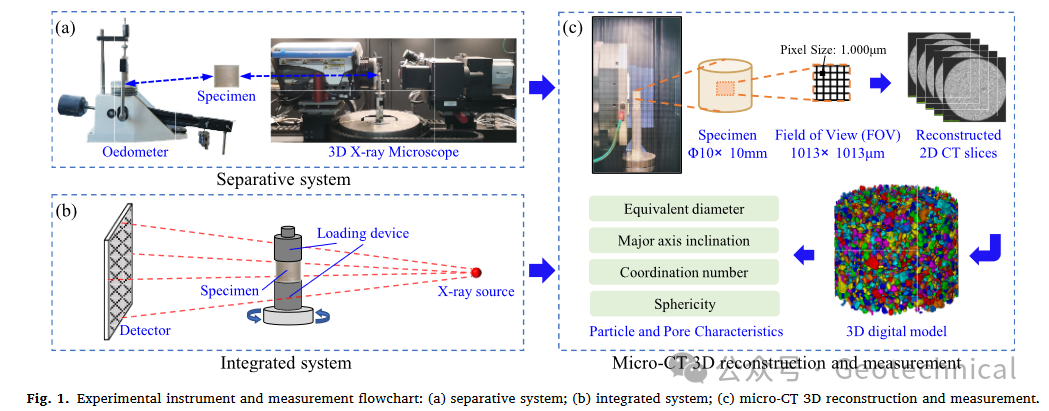

黄土微观结构演化跟踪系统

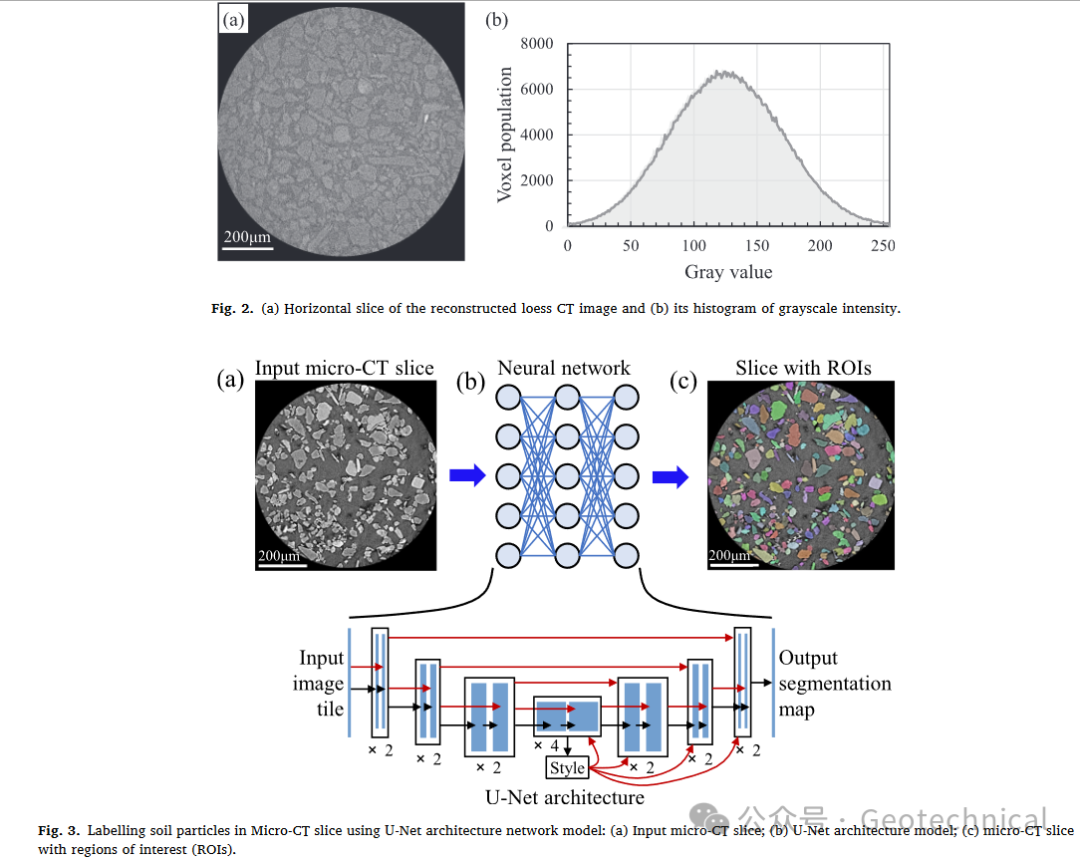

U-Net卷积神经网络

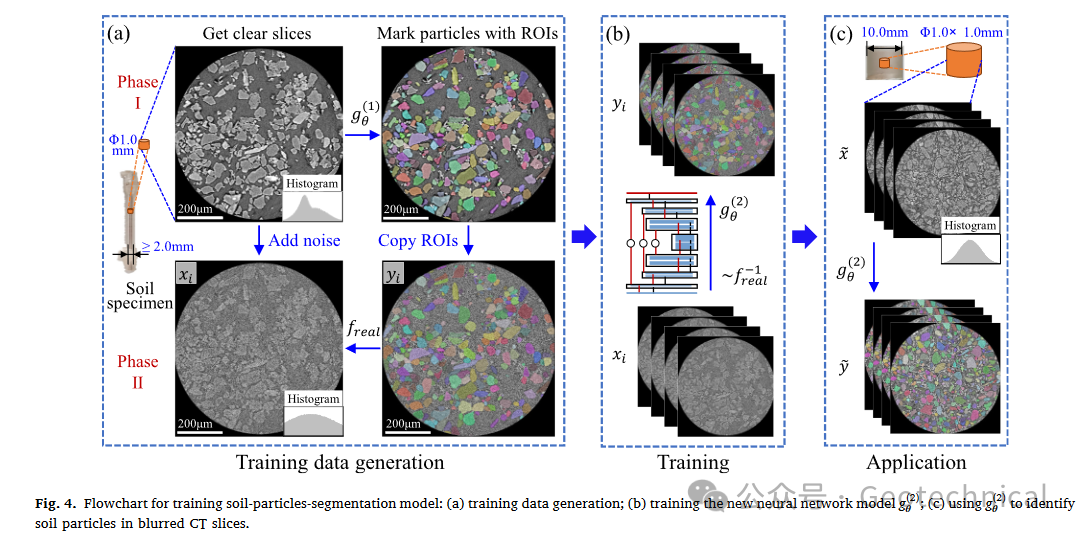

土壤颗粒感知模型

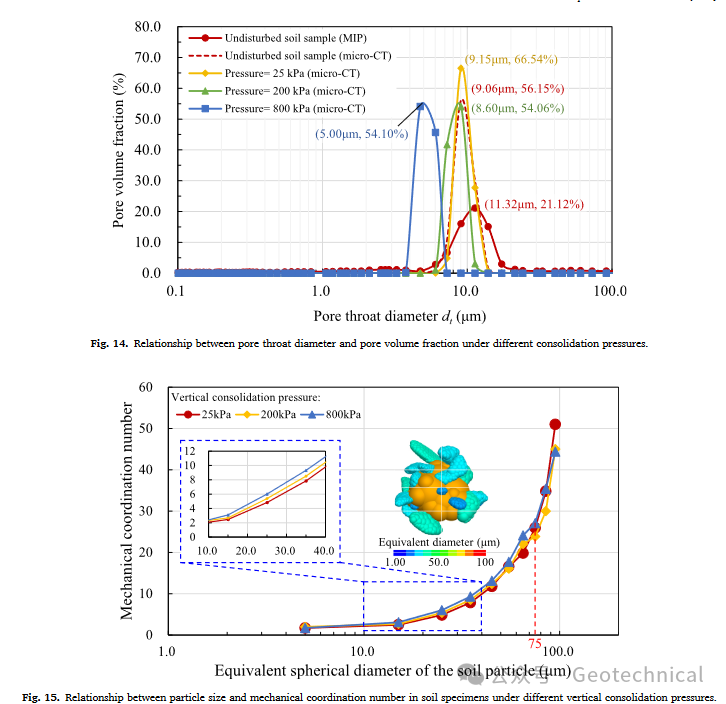

孔喉直径与孔隙体积分数分析

法向接触力分布

结论:

重现性:本文的创新点主要体现在颗粒分割方法的提升以及法向接触力的后续分析。通过提高CT图像质量和颗粒分割的准确性,可以更精确地追踪土壤颗粒在不同固结压力下的演变过程。

这项研究不仅为黄土等土壤的微观结构演化提供了新的分析方法,也为未来类似材料的研究奠定了技术基础。在提高CT图像的解析度和颗粒识别精度方面具有广泛的应用前景,对土壤力学、工程地质及环境科学等领域有着深远的影响。

成功提示

成功提示

错误提示

错误提示

警告提示

警告提示

评论 (0)