2025-09-10 3577 0

今天带大家走进《白云说隧》节目现场,听何教授聊聊隧道工程里的 “大学问”—— 从个人生涯的关键选择,到人才培养的核心密码,再到 AI 时代的行业变革!

一、从西南交大到早稻田:关键选择里的隧道情怀

何教授的隧道之路,藏着好几个 “重要拐点”。

1987 年,他从西南交通大学隧道工程专业硕士毕业,而在此之前,他在重庆交通大学学公路工程,还工作了 8 年。后来,借着原国家教委公派的机会,他走进日本早稻田大学攻读博士,研究方向正是 “盾构隧道的抗震分析方法”。

1987年6月 西南交大土木工程系87届毕业生留念

“这几次学习选择太关键了!” 何教授感慨道。更让人敬佩的是,2000 年他在早稻田大学已取得教职,却在得知国内地铁大规模建设拉开序幕时,毅然辞掉教职回到西南交大,深耕教学与科研。

2007年 何川(左二)指导学生整理试验数据

随着交通建设向西部转移,山岭隧道成了研究重点,他又果断将方向聚焦于此。每一次选择,都紧扣国家需求与行业脉搏

聊起学生培养,何教授的答案很实在:想成为优秀的隧道科技工作者,得先打好 “3 个基本功”——

扎实的专业知识(含基础理论)

宽广的知识面

对隧道工程全面、正确的认知

光有知识还不够,“3 种能力” 更得练:

持续学习能力(行业在变,得跟着迭代)

沟通协作精神(工程师的观点得被接受,事儿才能成)

团结协作 + 领导组织能力(团队作战是常态,得能带队往前冲)

何川院士在隧道建设一线查看情况

何川院士在隧道建设过程中调研

“团队精神太重要了!” 何教授强调,这是隧道工程的 “隐形竞争力”~

“人工智能会让隧道工程师失业吗?” 面对这个热点问题,何教授笑着摇头:“恰恰相反,AI 是‘赋能’,是隧道领域的‘新质生产力’!”

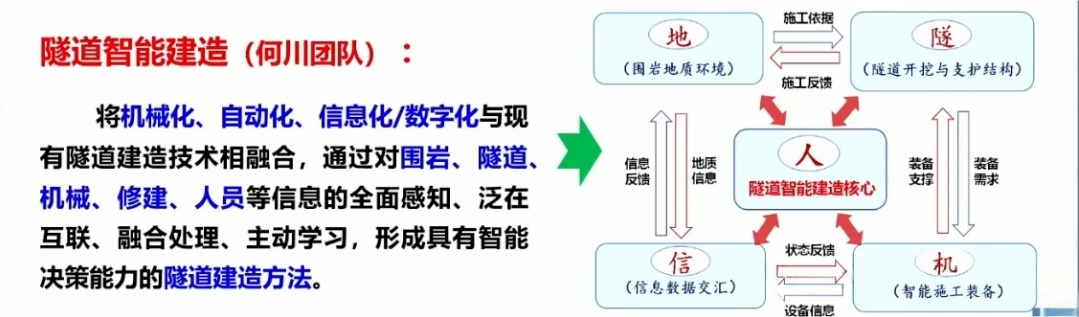

他解释,智能建造的前提是机械化、自动化,再融合信息化与 AI(第四次工业革命成果)。团队还给 “隧道智能建造” 下了个定义:以机械化、自动化、数字化、信息化为基础,融合现有建造方法的升级。

展望未来 5-10 年:

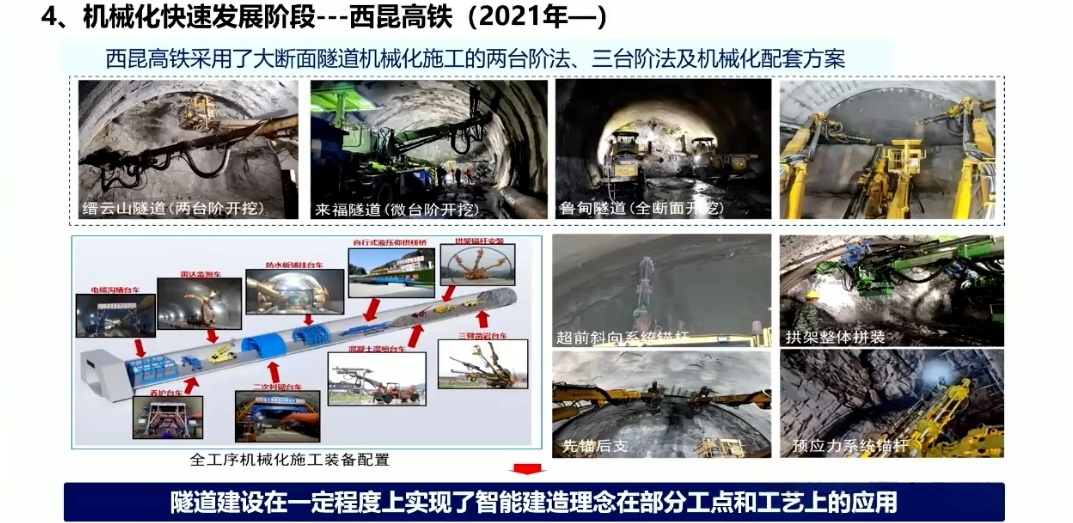

盾构法(城市隧道、越江跨海隧道为主):不到 5 年,自主掘进或接近 L4 水平;

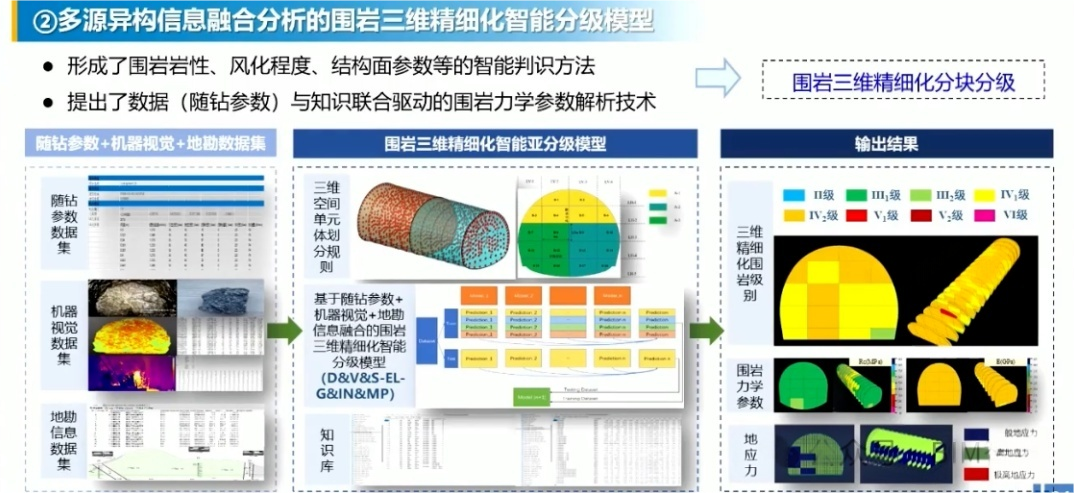

钻爆法(山岭隧道为主):1-2 年内铁路隧道全面实现全工序机械化,5 年内可实现围岩稳定性透明化判断。

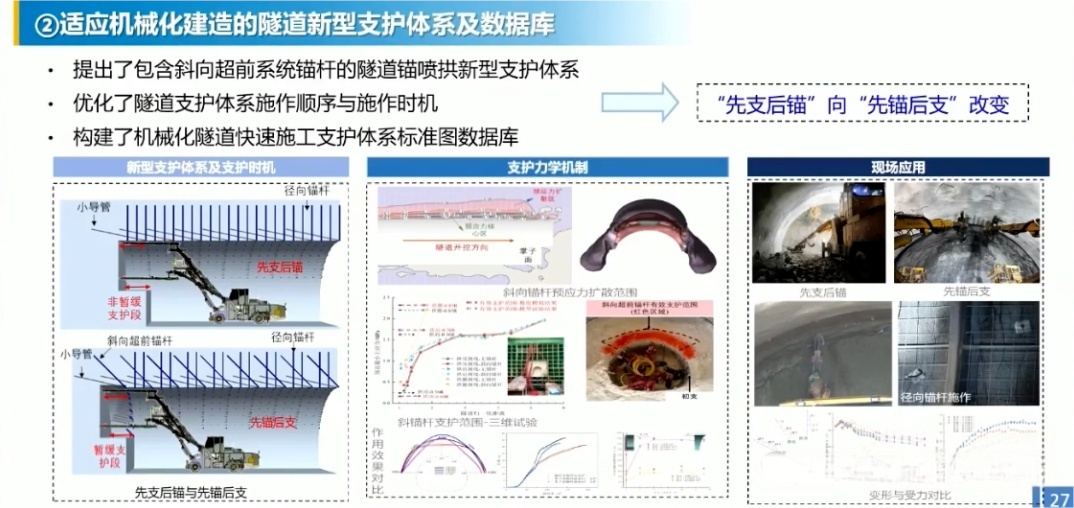

聊到支护体系,何教授从哲学、工程学、力学多维度展开,让人耳目一新:

“隧道工程面对的是复杂自然体 —— 围岩,它才是结构主体。” 支护的核心?“以少扰动、少干扰围岩为理念”,比如锚杆锚索、喷射混凝土,都是技术进步带来的 “温柔干预”。

更前沿的思考是:未来支护结构要与自然岩体成为 “生命共同体” 像植物根系扎根土壤,甚至实现 “自愈合”(类似人体伤口凝血),让隧道寿命大幅延长。这背后,是技术与自然的辩证统一呀~

有人问:何教授的导师小泉淳(盾构管片设计专家)认为 “管片接头越刚越好”,这和矿山法强调的 “柔性” 是否矛盾?何教授笑答:“不矛盾,只是场景不同!”

小泉教授的理念源于日本地质:浅覆层、需考虑地震,接头是 “有抗弯能力的弹性铰”,可通过强度和刚度调节荷载;而欧洲部分隧道甚至去掉接头,因地质好、地震少。

“关键是看地层和荷载条件,没有普适原则。” 隧道工程的智慧,正在于 “具体问题具体分析”~

结语

从个人选择到行业未来,从技术细节到哲学思考,何教授的分享让我们看到:隧道工程不只是冰冷的钢筋水泥,更藏着对自然的敬畏、对创新的追求、对人才的期许。

你对隧道工程有哪些新感悟?欢迎在评论区聊聊~ 别忘了点赞转发,让更多人看见隧道人的智慧!

成功提示

成功提示

错误提示

错误提示

警告提示

警告提示

评论 (0)