2025-08-05 3899 0

2025年7月14日至15日,时隔十年再次高规格召开的中央城市工作会议,聚焦城市治理现代化,强调统筹发展与安全,推动城市从“增量扩张”向“内涵提升”转型。

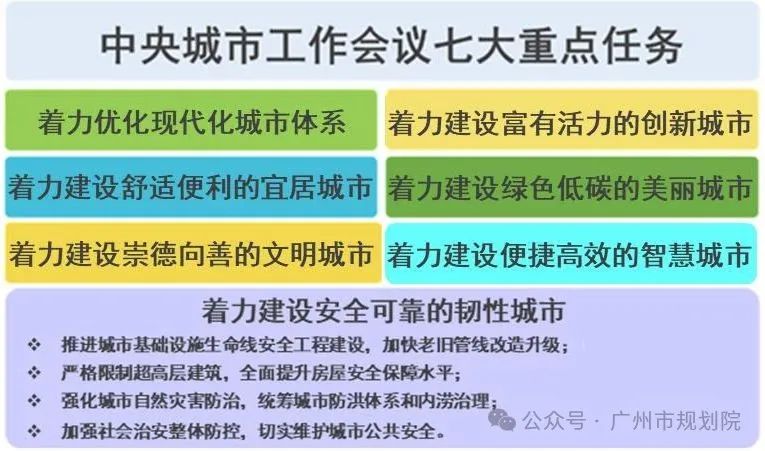

会议明确提出“牢牢守住城市安全底线”的要求,并将“着力建设安全可靠的韧性城市”列为城市工作七大重点任务之一。“韧性城市建设”作为现代化人民城市建设的核心要义,其内涵既包括基础设施等硬件的系统强化,也涵盖社会治理等软件提升。其聚焦的四大关键领域——推进基础设施生命线安全工程建设、强化城市自然灾害防治、提升房屋安全保障水平、加强社会治安整体防控,既着眼当下突出问题,又谋划长远发展,体现了对城市发展规律的深刻把握,突出了以人民为中心的价值导向。

中央城市工作会议重点任务 图源:自绘

01

广州韧性城市建设实践

我国70%以上的城市和50%以上的人口,分布在气象、地震、地质、海洋等自然灾害易发多发区域。当前,城市安全风险呈现出多样化、复合化特征,现代生活方式强化了城市间的联系,加快了要素流动,也使得城市在各类灾害面前的脆弱性和暴露度明显上升。 作为粤港澳大湾区核心引擎及超大特大城市代表,广州率先以韧性城市理念统筹国土空间安全,应对复杂严峻的城市安全风险挑战,勇担城市风险防控与灾害应对创新重任。 以国土空间总体规划为引领,广州提出了“建设安全韧性城市”的总目标,从生命线工程、防洪潮排涝和全灾种大应急等方面进一步加强韧性保障,并以城市更新为抓手,开展历史街区、老旧小区的消防提升、老旧管线集约改造,优化交通路网建设,强化智慧治理,推动韧性城市建设不断探索、开拓创新。

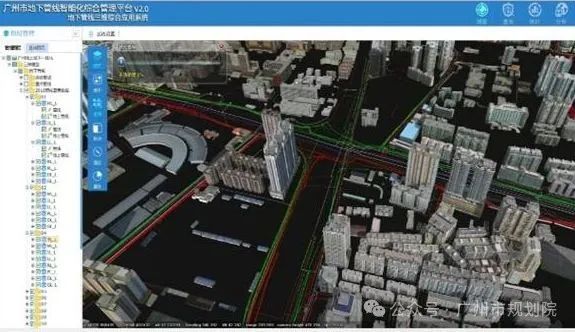

● 强化生命线工程,筑牢城市安全底线 广州率先开展地下管线“总体规划-详细规划-实施规划”分级规划实践,详细规划规划覆盖全市7个区,织密地下管线规划“一张网”,从空间上科学统筹道路与管线同步规划建设。统筹原水、500KV电力线、高压燃气等各类重大敏感管线路由,强化安全保护管控要求。 依托管线时空大数据引擎,广州已建成涵盖全市9.8万多公里十大类地下管线的数据平台,建立管线脱敏共享应用模式,推进地下管线数据共享。通过实现“规划-验收-入库”全过程数据要素的统一管理,首创“管线开挖会签”应用范式,2022-2024年,广州管网挖断事故下降50%左右,地下管线安全基底持续筑牢。 广州市地下管网“一张图” 图源:自绘 广州市地下管线智能化管理平台 图源:自绘

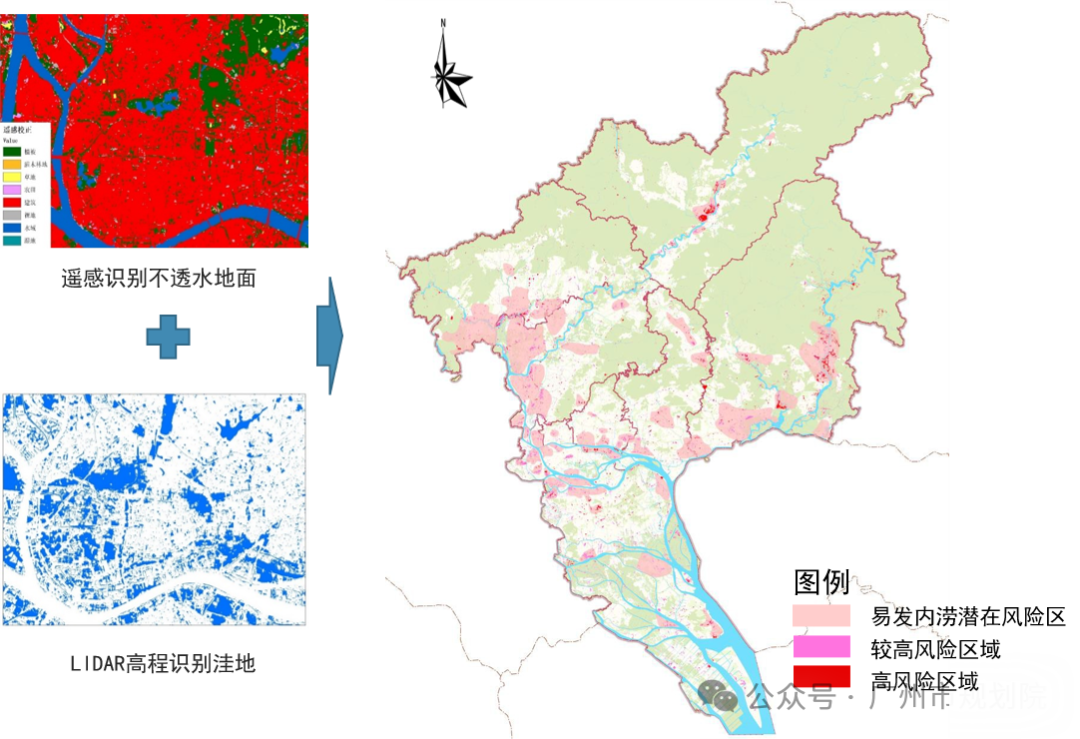

● 科学评估深化洪涝治理,刚性管控构建幸福河湖 基于防洪排涝规划、竖向规划、洪涝评估等规划,广州将防洪排涝设施、河涌水系、竖向最低管控要求、海绵调蓄设施等空间要素纳入用地规划条件,并传导至设计、施工、验收环节。通过洪涝评估制度,落实调蓄容积超1766万立方米,相当于170余座小型水库。同时,将全市1300多条河涌、300座水库的控制线纳入国土空间基础信息平台,刚性落实河涌水系的规划管控要求,推动构建“上蓄、中滞、外挡、分散调蓄”的防洪排涝工程体系。 广州市易发内涝潜在风险区域分布图 图源:自绘

实施层面:综合运用遥感、LIDAR高程模型、水力模型等技术手段,广州识别并划定全市58处内涝潜在风险区域,结合内涝治理工作,对易涝点清单实行逐年动态更新,易涝风险点从2021年5月划定的474处减少至目前的277处。 治理层面:广州持续推动“幸福河湖”的韧性治理,遵循“食物链自然法则”,采用微干扰生境设计手法,构建沙洲、浅滩、湿地等生境栖息地,提升生态韧性;同时,布设水情、水质、内涝积水等自动化监测网络,增强管理韧性。 近年来,广州在河湖治理方面成效显著:黄埔区南岗河通过国家“幸福河湖”建设成效评估;流溪河入选国家“美丽河湖”优秀案例;增城区派潭河入选水利部2024年“幸福河湖”建设名单。如今,一批人水和谐、秀水长清的宜人景致已在羊城各处生动呈现。 南岗河 图源:广州水务微信公众号

● 风险评估加强隐患整改,队伍建设推进治理增效 广州构建面向全灾种、大应急的消防规划体系,通过耦合近20年数十万条灾害历史数据与基于机器学习的智能化灾害风险评估模型,识别城市各类风险源与脆弱区域。针对不同灾害特性,建立高层、地下、石化、水域等9类22支专业队伍,采用“一站多点,以大带小”的消防站布局,提升消防救援响应能力。同时,结合城市更新,在荔湾区多宝街、海珠区龙凤街等历史街区、老旧小区或城中村推进消防安全微改造,开展消防设施完善、智能消防系统推广、街巷指路标志建设等工作,打造应急救援能力提升的老旧片区试点示范。 “一站多点、以大带小”布局消防站 图源:自绘、广州日报 “全灾种大应急”专业队伍建设 图源:自绘

● 优化交通线网向街区空间转变,推动舒适便利的宜居城市构建 白云湖大道、广花路改造着力推进城市治理创新。在设计中,将道路和建筑打造为一体化的U型城市空间:路下拓展管线空间,强化基础设施韧性与安全冗余;路上加强感知和治理的智慧化,实现城市道路的实时感知、快速响应、协同联动,提高城市交通的自适应能力;依托交通大数据和微观感知数据,在路面增设非机动车道与共享车道,增强城市交通韧性;统筹道路两侧建筑及建筑退缩空间,提升城市品质与全龄友好度。在对城市道路交通实施智能管控的同时,推动从道路红线到全街道的空间管控,提高城市空间经营价值。 道路红线到全街道空间管控 图源:白云融媒 智慧赋能韧性技术应用 图源:广州白云发布

02 未来持续发力

当下,韧性城市建设需牢牢把握城市更新这一重要抓手,摒弃规模导向的路径依赖,在品质提升、功能完善与民生改善中逐步筑牢韧性框架,探寻内涵提升式转变和治理创新式优化的模式及手段。

● 坚持规划引领,强化编制与实施的动态衔接 强化以目标为导向、服务城市建设的规划统筹引领作用,将韧性城市作为人口灵活流动、产业弹性布局、城镇有机生长、交通韧性互联的一体化生命体进行系统谋划。通过韧性城市规划纲要等顶层设计的研究制定,推动韧性城市技术储备和科学研究,明确韧性城市治理指标,健全韧性评价体系,强化规划编制与实施的动态衔接,加强蓝图到落地的传导,推动城市防灾韧性治理模式创新。

● 高质量城市更新为载体,韧性基础设施系统谋突破 结合城市更新行动,梳理识别城市安全薄弱环节,通过管线探测技术与BIM-CIM技术叠加,打通历史街区、老旧小区等区域的基础设施生命线安全脉络,推动老旧管线改造升级及复合型微型管廊建设。 加强生命线工程冗余建设,新建及更新道路同步补齐“双回路”电力管廊、双管供水干管等,在关键节点预留备用容量。强化供水、供电等分区系统的互联互通“一张网”,实现跨区互济。落实油气长输管线、高压燃气管等重大敏感管线、设施的空间保护与风险管控,筑牢韧性城市生命线基础底座安全保障。

● 数智化赋能灾害防治,促进全民共建共治共享 数字化为韧性城市智慧治理赋能。通过搭建多源高精度数据底座,构建覆盖全域的自然灾害监测及隐患感知网络,打造“宏-中-微”三级灾害动态推演模型,强化宏观潜在风险区域识别、中观重点片区抵御超标准灾害能力提升、微观“一点一策”重大基础设施选址和论证支撑,实现灾前提前预警、灾后智能响应,推动重大项目规划建设,推进城市治理从“被动应对”向“主动防控”转变。

机制保障为韧性城市共建共治共享提供支撑。围绕应急物资保障、“平急两用”公共基础设施建设、应急避护场所等关键设施,建立跨部门协同、多部门联动的长效化体制机制,打破传统“条块分割”管理模式。依托城市数字孪生底座,推动治理从“经验驱动”向“数据驱动”转变,从“城市管理”向“城市治理”跃迁,引导韧性城市建设更好地服务人民、服务宜居需求。

成功提示

成功提示

错误提示

错误提示

警告提示

警告提示

评论 (0)